... newer stories

Montag, 24. März 2014

C14H11Cl2NO2

hat mich soweit gebracht, dass ich wieder 9000 Zeichen durchtippen und online stellen kann, aber zuviel sollte man sich von meinen Überlegungen zum Separatismus in Europa bei der FAZ und im Kommentarblog nicht erwarten - besonders der Teil mit der Oligarchie erscheint mir ausbaufähig.

Am Rande - ich habe heute im Kontext mit "Hoodiejournalismus"

wieder viel Unsinn über die FAZ gelesen, namentlich genau von den üblichen Vollversagern, die an der gleichen Stelle wie ich jede Menge Chancen bekamen und dieselben dann Vollgas vor die Wand gesetzt haben, und zwar so, dass es nicht gerade eine Empfehlung für andere Medien war. Dass sowas rumläuft und die eigene Dummheit als Dialog im Netz ablässt, hilft mir wenigstens, mich trotz der sehr ungewohnten Dosis reinzuhängen. Ich will wenigstens, dass es gut ist, selbst wenn mir im Moment das Gefühl dafür leider fehlt.

Am Rande - ich habe heute im Kontext mit "Hoodiejournalismus"

wieder viel Unsinn über die FAZ gelesen, namentlich genau von den üblichen Vollversagern, die an der gleichen Stelle wie ich jede Menge Chancen bekamen und dieselben dann Vollgas vor die Wand gesetzt haben, und zwar so, dass es nicht gerade eine Empfehlung für andere Medien war. Dass sowas rumläuft und die eigene Dummheit als Dialog im Netz ablässt, hilft mir wenigstens, mich trotz der sehr ungewohnten Dosis reinzuhängen. Ich will wenigstens, dass es gut ist, selbst wenn mir im Moment das Gefühl dafür leider fehlt.

donalphons, 00:04h

... link (14 Kommentare) ... comment

Peter Burke, Ludwig XIV.

Es ist, denke ich, eines der interessantesten Bücher, das man im Moment über Vladimir Putin lesen und kaufen kann. Gern wird Putin ja mit alten Sovietmachthabern verglichen, aber nach meiner Meinung liegt Ludwig XIV. da viel näher: Auch er kommt aus einer Zeit des Niedergang eines Reiches, und das hat ihn und sein Land und seine späteren Kriege um die Vormacht in Europa geprägt. Auch anderes kann man gut vergleichen: Der Fall Chodorkowski erinnert nicht umsonst an den unglückseligen Nicolas Fouquet. Ob er allerdings mit seinen Hanswursten ähnlich wie mit Pussy Riot verfuhr - das weiss ich nicht.

Peter Burke ist mir durch seine schöne Analyse des Werks von Baldassare Castiglione in Erinnerung geblieben, und das Buch über die Inszenierung vonPutinLudwig XIV schliesst stilistisch mit seinem trockenen Witz direkt daran an. Für mich ist es insofern von Interesse, dass alles von Napoleon und Ludwig XIV mit voller Absicht bei mir im Sanitärbereich hängt, um das höflich zu sagen. Einen der Drucke, die den Autokraten als Liebling der Musen zeigt, habe ich auch, und

Wie soll ich sagen, ich bin nun mal überzeugter Bürger und Demokrat. Da gehören solche Abgetreteten der Geschichte nun mal in den Abtritt. Ich mag unser System und unsere Spielregeln, und die Vorstellung, dass in Russland nur das geprobt wird, was früher oder später auch in der EU anschafft und kommandiert, das gefällt mir gar nicht. Zum Beispiel haben wir die rechtsautokratische Regierung in Ungarn einfach so geschluckt. Und natürlich ist mir bei der Analyse der abgebrühte Blick auf die Geschichte sehr viel lieber als die aktuelle, die langfristigen Linien verstellende Empörung. Weil, wer ist da schon Gut oder Böse?

Burke ist einer von den Autoren, die im Studium stets mein Verhängnis waren. So einer taucht oft in Literaturlisten auf, man braucht ihn eigentlich nur wegen 2, 3 Seiten, weil er einen Randaspekt streift - und dann denkt man sich, oh, das ist aber interessant und das wusste ich noch nicht und gut geschrieben ist es auch. Und damit ist dann der Vorsatz, weiter nach frühmittelalterlichen Flügellanzen zu suchen, erst mal obsolet gewesen; damals war es ein Buch über den nicht minder widerlichen Ambrosius von Mailand.

Heute, es ist ja nur noch Gaudium und ohne Druck, kann ich mich leichter und ohne schlechtes Gewissen darauf einlassen, und doch: Es bringt Erkenntnis. Natürlich habe ich von Russland so viel Ahnung wie alle anderen auch, aber ich kann einstreuen: Nun, wenn man etwa an Ludwig XIV denkt, da war das ja ganz ähnlich, auch der wurde blockiert und tatsächlich hat ihn der spanische Erbfolgekrieg an den Rand des Ruins gebracht, egal wie pompös das alte Kadaver sich hingestellt hat, nicht wahr. Und dann kann man elegant den Fouquetvergleich machen, auf den Merkantilismus kommen und da fällt einem ein, kennen Sie schon mein neues Service aus Sevres? Nein? Ah, Sie müssen an den Tegernsee...

Man entgeht dem Elend ja doch nicht. Aber es ist schön, ausweichen zu können

Peter Burke ist mir durch seine schöne Analyse des Werks von Baldassare Castiglione in Erinnerung geblieben, und das Buch über die Inszenierung von

Wie soll ich sagen, ich bin nun mal überzeugter Bürger und Demokrat. Da gehören solche Abgetreteten der Geschichte nun mal in den Abtritt. Ich mag unser System und unsere Spielregeln, und die Vorstellung, dass in Russland nur das geprobt wird, was früher oder später auch in der EU anschafft und kommandiert, das gefällt mir gar nicht. Zum Beispiel haben wir die rechtsautokratische Regierung in Ungarn einfach so geschluckt. Und natürlich ist mir bei der Analyse der abgebrühte Blick auf die Geschichte sehr viel lieber als die aktuelle, die langfristigen Linien verstellende Empörung. Weil, wer ist da schon Gut oder Böse?

Burke ist einer von den Autoren, die im Studium stets mein Verhängnis waren. So einer taucht oft in Literaturlisten auf, man braucht ihn eigentlich nur wegen 2, 3 Seiten, weil er einen Randaspekt streift - und dann denkt man sich, oh, das ist aber interessant und das wusste ich noch nicht und gut geschrieben ist es auch. Und damit ist dann der Vorsatz, weiter nach frühmittelalterlichen Flügellanzen zu suchen, erst mal obsolet gewesen; damals war es ein Buch über den nicht minder widerlichen Ambrosius von Mailand.

Heute, es ist ja nur noch Gaudium und ohne Druck, kann ich mich leichter und ohne schlechtes Gewissen darauf einlassen, und doch: Es bringt Erkenntnis. Natürlich habe ich von Russland so viel Ahnung wie alle anderen auch, aber ich kann einstreuen: Nun, wenn man etwa an Ludwig XIV denkt, da war das ja ganz ähnlich, auch der wurde blockiert und tatsächlich hat ihn der spanische Erbfolgekrieg an den Rand des Ruins gebracht, egal wie pompös das alte Kadaver sich hingestellt hat, nicht wahr. Und dann kann man elegant den Fouquetvergleich machen, auf den Merkantilismus kommen und da fällt einem ein, kennen Sie schon mein neues Service aus Sevres? Nein? Ah, Sie müssen an den Tegernsee...

Man entgeht dem Elend ja doch nicht. Aber es ist schön, ausweichen zu können

donalphons, 11:25h

... link (8 Kommentare) ... comment

: : : denn sie wissen nicht was sie tun sollen : : :

Samstag, 22. März 2014

Jemima Morrell, Miss Jemimas Journal

Dieses Buch wird allenthalben sehr gelobt, und von seiner Existenz wusste ich schon durch die SZ, bevor ich es leibhaftig bei den Neuerscheinungen sah. Es ist das Tagebuch einer jungen Britin, die im Sommer 1863 mit dem damals leibhaftigen Thomas Cook in die Schweiz fuhr. Es entsteht also genau zu dem Moment, da der Massentourismus über die Berge hereinbricht; noch ist die Schweiz oft arm und verschlossen, aber schon finden sich erste Luxushotels, Züge erleichtern die Anfahrt und die Bergführer wissen, wie man die Briten ausnimmt. Insofern ein Stück Zeitgeschichte, das für Bergfreunde von hohem Interesse ist, zumal die Autorin auch - nun - nett schreibt.

Es erinnert vom Duktus her ein wenig an "Zimmer mit Aussicht" mit dieser Mischung aus Reserviertheit und dem Ablegen der Konventionen - nur eben ohne Zimmer. Und ohne Aussicht auf Männer. Tatsächlich vergessen die Autorin und ihre Mitreisenden einige Konventionen, und man darf davon ausgehen, dass jenes Tagebuch sicher nicht als das geplant wurde, was es jetzt ist: Ein gedrucktes Buch. 1863 hätte sie es vermutlich noch einmal deutlich überarbeitet, um die für damaige Verhältnisse unschicklichen Stellen zu streichen. Manchmal blinzelt ein wenig honeychurch'sches Selbstbewusstsein durch und manchmal ein Sufragettenstrumpf, die Autorin ist sicher kein dummer Puschel auf dem Weg zur Heiratsschlachtbank, sondern durchaus selbstbewusst, wie sie da so durch die Alpen stapft. Aber sie ist dabei auch sehr vernünftig. Sie bricht aus ihrer gewohnten Welt aus, aber nicht aus ihren eigenen Vorstellungen.

Man bedenke - das ist die Zeit, da Damen ihre Hände mit quecksilberhaltiger Creme behandeln, damit die Haut schön bleich wirkt. So gesehen ist das Buch etwas ungewöhnlich, wenn man es mit der sonstigen Gesellschaftsliteratur der Zeit vergleicht. Ich denke da etwa an den damaligen Bestsellerautor Anthony Trollope, der damals mit "Framley Parsonage" die Sorte Gesellschaftsroman schrieb, die später von Waugh und Foster so glänzend persifliert wurde - diesem Umfeld der schüchternen Vikare ist Frau Morrell schon viel zu weit entwachsen.

Aber ach, es fehlt alles Menschliche. Diese junge Dame ist dort, um die Berge zu sehen, Konversation zu machen und zu wandern. Sie ist mitunter etwas bissig, aber es kommt nichts an sie heran, keine Verlockung, keine Versuchung, sie ist trocken, nüchtern und sehr angetan vom englischen Gottesdienst. Ein Kind ihrer Zeit. Und mit jeder Seite schweift der Blick zum Buchregal, wie "Zimmer mit Aussicht" steht. Es ist halt eine seltsame Zeit, diese 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts, nicht umsonst habe ich kaum Bilder aus jener Epoche, und man muss sich das vor Augen halten: Wir denken bei dieser Epoche an die in sich schon verdruckste, sexuell gefesselte Fabelwelt von Alice im Wunderland. Aber was damals wirklich sensationelle Auflagen hatte, war die heute vollkommen vergessene, tränenrührige Hesba Stretton mit ihren Waisengeschichten, eingepackt in christliche Moral. Und irgendwo dazwischen stakst also Frau Morrell durch die Berge, bewundert die Natur und heiratete dann bald.

Und so lakonisch ist das Buch dann auch. Es ist britisch in einer süffigen Landschaft, und das Herz geht nur sehr kontrolliert auf. Dazu kommt noch eine wirklich nervige Aufsgeldschauerei, und man kann sich richtig vorstellen, wie schmale britische Lippen gespitzt und skeptische Augen zusammengekniffen werden - ich brauchte dazu ein Stück Kuchen.

Vielleicht bin ich ja überkritisch und vielleicht liegen mir die kleinen Engländerinnen wirklich nur, wenn sie dann im edwardianischen Zeitalter merken, dass anderes viel mehr Spass macht. Es ist immer noch ein entzückendes Buch und etwas, das man als Freund der Berge gelesen haben sollte. Das einzige, was mich wirklich daran geärgert hat, ist der grosse, orange Aufkleber des Verlags der sich kaum und nur mit Kleberesten vom Umschlag lösen liess. So etwas tut man nicht.

Ansonsten ward ich gut unterhalten und vergass das Poche für einige Stunden. Nur, die hymnischen Elogen der SZ auf dieses Journal würde ich nicht unterschreiben. Mark Twain war etwas später ebenfalls dort, und das ist deutlich schärfer.

Es erinnert vom Duktus her ein wenig an "Zimmer mit Aussicht" mit dieser Mischung aus Reserviertheit und dem Ablegen der Konventionen - nur eben ohne Zimmer. Und ohne Aussicht auf Männer. Tatsächlich vergessen die Autorin und ihre Mitreisenden einige Konventionen, und man darf davon ausgehen, dass jenes Tagebuch sicher nicht als das geplant wurde, was es jetzt ist: Ein gedrucktes Buch. 1863 hätte sie es vermutlich noch einmal deutlich überarbeitet, um die für damaige Verhältnisse unschicklichen Stellen zu streichen. Manchmal blinzelt ein wenig honeychurch'sches Selbstbewusstsein durch und manchmal ein Sufragettenstrumpf, die Autorin ist sicher kein dummer Puschel auf dem Weg zur Heiratsschlachtbank, sondern durchaus selbstbewusst, wie sie da so durch die Alpen stapft. Aber sie ist dabei auch sehr vernünftig. Sie bricht aus ihrer gewohnten Welt aus, aber nicht aus ihren eigenen Vorstellungen.

Man bedenke - das ist die Zeit, da Damen ihre Hände mit quecksilberhaltiger Creme behandeln, damit die Haut schön bleich wirkt. So gesehen ist das Buch etwas ungewöhnlich, wenn man es mit der sonstigen Gesellschaftsliteratur der Zeit vergleicht. Ich denke da etwa an den damaligen Bestsellerautor Anthony Trollope, der damals mit "Framley Parsonage" die Sorte Gesellschaftsroman schrieb, die später von Waugh und Foster so glänzend persifliert wurde - diesem Umfeld der schüchternen Vikare ist Frau Morrell schon viel zu weit entwachsen.

Aber ach, es fehlt alles Menschliche. Diese junge Dame ist dort, um die Berge zu sehen, Konversation zu machen und zu wandern. Sie ist mitunter etwas bissig, aber es kommt nichts an sie heran, keine Verlockung, keine Versuchung, sie ist trocken, nüchtern und sehr angetan vom englischen Gottesdienst. Ein Kind ihrer Zeit. Und mit jeder Seite schweift der Blick zum Buchregal, wie "Zimmer mit Aussicht" steht. Es ist halt eine seltsame Zeit, diese 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts, nicht umsonst habe ich kaum Bilder aus jener Epoche, und man muss sich das vor Augen halten: Wir denken bei dieser Epoche an die in sich schon verdruckste, sexuell gefesselte Fabelwelt von Alice im Wunderland. Aber was damals wirklich sensationelle Auflagen hatte, war die heute vollkommen vergessene, tränenrührige Hesba Stretton mit ihren Waisengeschichten, eingepackt in christliche Moral. Und irgendwo dazwischen stakst also Frau Morrell durch die Berge, bewundert die Natur und heiratete dann bald.

Und so lakonisch ist das Buch dann auch. Es ist britisch in einer süffigen Landschaft, und das Herz geht nur sehr kontrolliert auf. Dazu kommt noch eine wirklich nervige Aufsgeldschauerei, und man kann sich richtig vorstellen, wie schmale britische Lippen gespitzt und skeptische Augen zusammengekniffen werden - ich brauchte dazu ein Stück Kuchen.

Vielleicht bin ich ja überkritisch und vielleicht liegen mir die kleinen Engländerinnen wirklich nur, wenn sie dann im edwardianischen Zeitalter merken, dass anderes viel mehr Spass macht. Es ist immer noch ein entzückendes Buch und etwas, das man als Freund der Berge gelesen haben sollte. Das einzige, was mich wirklich daran geärgert hat, ist der grosse, orange Aufkleber des Verlags der sich kaum und nur mit Kleberesten vom Umschlag lösen liess. So etwas tut man nicht.

Ansonsten ward ich gut unterhalten und vergass das Poche für einige Stunden. Nur, die hymnischen Elogen der SZ auf dieses Journal würde ich nicht unterschreiben. Mark Twain war etwas später ebenfalls dort, und das ist deutlich schärfer.

donalphons, 10:15h

... link (5 Kommentare) ... comment

: : : denn sie wissen nicht was sie tun sollen : : :

Samstag, 22. März 2014

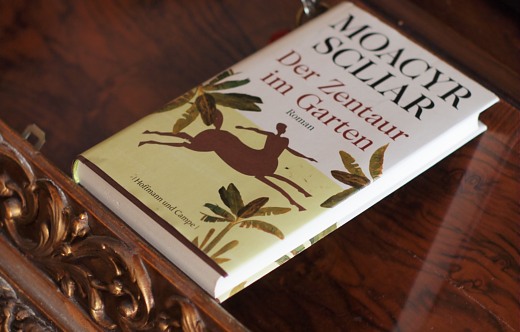

Moacyr Scliar, der Zentaur im Garten

So um die 18 herum, als andere in dieser Zeit das Angebot von Videotheken für sich entdeckt haben, begann mein Interesse an südamerikanischen Autoren. Manchen wie Jorge Amado halte ich unverbrüchlich die Treue, andere, wie Carlos Fuentes, waren durchaus nett zu lesen, haben aber keine dauerhaften, heissblütigen Erinnerungen zur Folge. Gabriel Garcia Marquez ist, ähnlich wie Jorge Ibargüengoitia, meistens toll und nur manchmal etwas schwierig, und ich gebe zu, dass ich mich an Miguel Ángel Asturias noch einmal versuchen müsste. Aber wenn ich dann ab und zu vor den Neuerscheinungen stehe, greife ich doch recht oft aufgrund dieser guten Erfahrungen zu Autoren aus Südamerika. Und der Titel "Der Zentaur im Garten" hat mir einfach gefallen.

Das Buch erschien zuerst 1985 auf Deutsch, ging aber zusammen mit dem Autor Moacyr Scliar damals an mit vorbei - man muss das verstehen, so ein Abiturientenhirn kann sich nicht allein Büchern hingeben. Es ist ein typisches Werk des magischen Realismus, das die Leser mit der Existenz von Zentauren konfrontiert, und wie sie die wechselvolle Geschichte Brasiliens zwischen den 30er und späten 70er Jahren des vergangene Jahrhunderts durchleben. Brasilianische Autoren tun sich bei mir wegen des Vergleichs zu Jorge Amado und seiner unbändigen Fabulierkunst und Lebensnähe nie ganz leicht, und tatsächlich kommen die Zentauren meinem Gefühlsleben nie so vollkommen nah, wie, sagen wir mal, der Richtige von Donna Flors Ehemännern. Es ist ein Schritt weiter in Richtung Feuilletonbuch, es setzt vieles an Grundwissen voraus, und nimmt sich viel Zeit, die Hauptperson vielschichtig zu entwickeln. Ich werde den Eindruck nicht los, dass das Magische ein wenig der Aufhänger ist, um die Realität fett zu machen; so plätschern hier drei Hauptideen, Brasilien, Judentum und das Leben als Zentaur, man mehr und mal weniger verwoben nebeneinander her.

Das ambivalente Zentaurendasein als Bildnis des nie wirklich heimisch werdenden Judentums - dieses Bild drängt sich manchmal auf, und ich weiss nicht so recht, was ich damit anfangen soll; meines Erachtens werden damit Klischees gefüttert, gesondert herausgestellt, die ganz sicher ihr Publikum haben, aber mich persönlich nicht sonderlich ansprechen. Es gibt sicher ein gewisses Leserumfeld, das sich an solchen Aspekten mit Vorliebe lang aufhängen kann - für mich sind das mehr die Längen des Buches. Schön wird es, wenn es den Fremdheiten einfach Raum gewährt, dann erinnert es in seiner Stimmung teilweise an ein anderes Lieblingsbuch, den Husar auf dem Dach. Leider ohne die ganz grosse, unerfüllte Liebe, dafür mit der erfüllte, normale Liebe zwischen zwei Zentauren, die ganz anders als alle anderen sind, und gern wie sie sein möchten.

In seinen besten Momenten ist es auf eine unsentimentale Art rührend, ein guter Begleiter durch einen Tag, und vielleicht, wenn ich 18 wäre, hätte es mir ohne meine weitere Lebenserfahrung sogar sehr viel besser gefallen - damals war vieles, was zu durchleben war, noch eine grosse Frage und nicht das Wissen, mit dem ich heute diese Aspekte betrachte. Übergeordnete Fragen - was tut man, wenn man einfach anders als die anderen ist - erklärt einem das Leben besser als ein Buch, und liest man es mit Erfahrung und der Sicherheit, dass sich alles finden wird, ist es mit seinem Grundkonflikt vielleicht ein wenig dick und überproblematisierend aufgetragen. Ich sollte wohl noch etwas mehr lesen, von diesem Herrn - bitte, das hier ist Meckern auf ganz hohem Niveau an einem wirklich unterhaltsamen Werk, und man darf nicht übersehen, was sonst so an neudeutschem Müll heutztage in den Regalen steht.

Das Buch erschien zuerst 1985 auf Deutsch, ging aber zusammen mit dem Autor Moacyr Scliar damals an mit vorbei - man muss das verstehen, so ein Abiturientenhirn kann sich nicht allein Büchern hingeben. Es ist ein typisches Werk des magischen Realismus, das die Leser mit der Existenz von Zentauren konfrontiert, und wie sie die wechselvolle Geschichte Brasiliens zwischen den 30er und späten 70er Jahren des vergangene Jahrhunderts durchleben. Brasilianische Autoren tun sich bei mir wegen des Vergleichs zu Jorge Amado und seiner unbändigen Fabulierkunst und Lebensnähe nie ganz leicht, und tatsächlich kommen die Zentauren meinem Gefühlsleben nie so vollkommen nah, wie, sagen wir mal, der Richtige von Donna Flors Ehemännern. Es ist ein Schritt weiter in Richtung Feuilletonbuch, es setzt vieles an Grundwissen voraus, und nimmt sich viel Zeit, die Hauptperson vielschichtig zu entwickeln. Ich werde den Eindruck nicht los, dass das Magische ein wenig der Aufhänger ist, um die Realität fett zu machen; so plätschern hier drei Hauptideen, Brasilien, Judentum und das Leben als Zentaur, man mehr und mal weniger verwoben nebeneinander her.

Das ambivalente Zentaurendasein als Bildnis des nie wirklich heimisch werdenden Judentums - dieses Bild drängt sich manchmal auf, und ich weiss nicht so recht, was ich damit anfangen soll; meines Erachtens werden damit Klischees gefüttert, gesondert herausgestellt, die ganz sicher ihr Publikum haben, aber mich persönlich nicht sonderlich ansprechen. Es gibt sicher ein gewisses Leserumfeld, das sich an solchen Aspekten mit Vorliebe lang aufhängen kann - für mich sind das mehr die Längen des Buches. Schön wird es, wenn es den Fremdheiten einfach Raum gewährt, dann erinnert es in seiner Stimmung teilweise an ein anderes Lieblingsbuch, den Husar auf dem Dach. Leider ohne die ganz grosse, unerfüllte Liebe, dafür mit der erfüllte, normale Liebe zwischen zwei Zentauren, die ganz anders als alle anderen sind, und gern wie sie sein möchten.

In seinen besten Momenten ist es auf eine unsentimentale Art rührend, ein guter Begleiter durch einen Tag, und vielleicht, wenn ich 18 wäre, hätte es mir ohne meine weitere Lebenserfahrung sogar sehr viel besser gefallen - damals war vieles, was zu durchleben war, noch eine grosse Frage und nicht das Wissen, mit dem ich heute diese Aspekte betrachte. Übergeordnete Fragen - was tut man, wenn man einfach anders als die anderen ist - erklärt einem das Leben besser als ein Buch, und liest man es mit Erfahrung und der Sicherheit, dass sich alles finden wird, ist es mit seinem Grundkonflikt vielleicht ein wenig dick und überproblematisierend aufgetragen. Ich sollte wohl noch etwas mehr lesen, von diesem Herrn - bitte, das hier ist Meckern auf ganz hohem Niveau an einem wirklich unterhaltsamen Werk, und man darf nicht übersehen, was sonst so an neudeutschem Müll heutztage in den Regalen steht.

donalphons, 00:27h

... link (4 Kommentare) ... comment

: : : denn sie wissen nicht was sie tun sollen : : :

Donnerstag, 20. März 2014

Berni Mayer, Der grosse Mandel

Also ich hab dem Berni ja immer gesagt: Deine Protagonisten ned woahr die kummen von do und deshalb sollten sie auch mal wieder herkommen. Es ist ja eh so mit denen, dass sie zwar in Berlin sind, aber wann immer ich das lese, höre ich den bayerischen Dialekt heraus, und vielleicht sind die beiden - oder wenigstens der Erzähler - auch nur deshalb manchmal so Zwidawurzn, weil man den Bayern aus seinem Land, nicht aber das Land aus dem Bayern nehmen kann. Vielleicht sind sie einfach heimwehkrank und lügen sich im Deichgraf darüber hinweg. So generell finde ich es ja sympathisch, dass die beiden Helden immer ein wenig schlecht gelaunt und nur so mittelzufrieden sind, und ich kann diese bayerische Form der anarschischen Opposition schon unterscheiden vom Krisengekreisch in Berlin - und was soll ich sagen: Das hat er diesmal auch schön herausgearbeitet, als die Helden zurück nach Bayern kommen. Dorthin, wo sonst nie die Heimatkrimis spielen, in der Oberpfalz nämlich.

Als Mittelbayer ist man ja immer wieder schockiert, was da Richtung Osten noch alles an Bayern bis Passau kommt. Notfalls kann man sich sagen, dass wir früher einfach diesen antiösterreichischen Donausumpfstreifen gebraucht haben, aber das Verhältnis eines Normalbayern zur Oberpfalz - ich sage es einmal so, ich kenne viele Regensburger, die steif und fest behaupten, sie seien gar keine Oberpfälzer. Und tatsächlich ist Regensburg wirklich eine schöne und lebenswerte Stadt, und der Roman macht daraus auch keinen Hehl. Es ist - ich habe die beiden Vorläufer ja auch gelesen - zum ersten Mal überhaupt, dass eine Stadt als schön dargestellt wird. So schön, dass es den Helden richtig reisst und zwickt, ob das nicht doch eine Option wäre. Weil ja eigentlich alles da wäre, mehr als in Berlin. Und hämisch funkelt immer wieder durch, dass sogar einer wie der Dieter sein Auskommen im Netz findet. Der Dieter, das ist mir schon beim ersten Teil positiv aufgefallen, erzählt eigentlich, was die anderen Möglichkeiten so wären. Und zwischen denen und dem, was ihn in Berlin erwartet, da hängt der Erzähler und verwurschtelt sich drin.

Insofern sind das eigentlich zwei Bücher: Das eine geht über Unterschichten, die sich in Geldnot viel, wenn nicht gar alles antun, und das andere über Heimat und Lebenswege. Ich sage es ganz ehrlich, ich habe es nicht mit Catchen und war daher ein wenig reserviert, aber der Teil passt schon. Der andere Teil jedoch ist das genaue Gegenteil all der träge hingestöpselten "Junger Mensch kommt nach Berlin und erlebt was"-Romane, und das fand ich in allen Details sehr lebensecht und treffgenau. Weil es halt genau so war und ist, wie es beschrieben ist. Komischerweise war ich lang in Regensburg, als der Berni auch dort war, wir sind uns aber nie begegnet - und trotzdem kenne ich die ganze Stadt, so wie er sie beschreibt. Ich weiss, wie das mit falschen Freunden ist und das mit dem Zurückkommen in eine Welt, die anders gelaufen ist, und da sind groteske Einfälle wie ein Österreicher, der sich ausgerechnet an der bayerischen Kopfsammlung der Walhalla den Schädel deformiert, lustige Zugaben - aber es würde auch so tragen. Sehr gut sogar. Weil es die grossen Wahrheiten ganz langsam erzählt und die billigen Klischees meidet - und dann passt auch wieder die Unterschicht mit hinein. Die Provinz hat natürlich auch ihre hässlichen Seiten.

Mir hat das Buch Lust gemacht, mal wieder an der Donau entlang nach Regensburg zu radeln. Ein Bett wäre da für mich, man könnte das leicht an zwei Tagen machen und ein wenig auf den Spuren von Sigi Singer wandeln -was ja immer ein gutes Zeichen bei einem Buch ist. Handwerklich ist es schön durchkomponiert, und dass am Ende immer die pessimistische Note bleibt, ist ja auch schon eine Tradition in dieser schwarzen, sehr bayerischen Serie. Dass eine Modebloggerin, bei der man sofort an eine ganz bestimmte welche, in der Geschlossenen landet, dass es mit dem Volksfeststreit schon die Hoffnung für den nächsten Bayernkrimi in Niederbayern gibt, der dann richtig aufs Pedal von CSU und Vetternwirtschaft haut - das mag ich sehr.

Mehr Infos zum Buch hier.

Als Mittelbayer ist man ja immer wieder schockiert, was da Richtung Osten noch alles an Bayern bis Passau kommt. Notfalls kann man sich sagen, dass wir früher einfach diesen antiösterreichischen Donausumpfstreifen gebraucht haben, aber das Verhältnis eines Normalbayern zur Oberpfalz - ich sage es einmal so, ich kenne viele Regensburger, die steif und fest behaupten, sie seien gar keine Oberpfälzer. Und tatsächlich ist Regensburg wirklich eine schöne und lebenswerte Stadt, und der Roman macht daraus auch keinen Hehl. Es ist - ich habe die beiden Vorläufer ja auch gelesen - zum ersten Mal überhaupt, dass eine Stadt als schön dargestellt wird. So schön, dass es den Helden richtig reisst und zwickt, ob das nicht doch eine Option wäre. Weil ja eigentlich alles da wäre, mehr als in Berlin. Und hämisch funkelt immer wieder durch, dass sogar einer wie der Dieter sein Auskommen im Netz findet. Der Dieter, das ist mir schon beim ersten Teil positiv aufgefallen, erzählt eigentlich, was die anderen Möglichkeiten so wären. Und zwischen denen und dem, was ihn in Berlin erwartet, da hängt der Erzähler und verwurschtelt sich drin.

Insofern sind das eigentlich zwei Bücher: Das eine geht über Unterschichten, die sich in Geldnot viel, wenn nicht gar alles antun, und das andere über Heimat und Lebenswege. Ich sage es ganz ehrlich, ich habe es nicht mit Catchen und war daher ein wenig reserviert, aber der Teil passt schon. Der andere Teil jedoch ist das genaue Gegenteil all der träge hingestöpselten "Junger Mensch kommt nach Berlin und erlebt was"-Romane, und das fand ich in allen Details sehr lebensecht und treffgenau. Weil es halt genau so war und ist, wie es beschrieben ist. Komischerweise war ich lang in Regensburg, als der Berni auch dort war, wir sind uns aber nie begegnet - und trotzdem kenne ich die ganze Stadt, so wie er sie beschreibt. Ich weiss, wie das mit falschen Freunden ist und das mit dem Zurückkommen in eine Welt, die anders gelaufen ist, und da sind groteske Einfälle wie ein Österreicher, der sich ausgerechnet an der bayerischen Kopfsammlung der Walhalla den Schädel deformiert, lustige Zugaben - aber es würde auch so tragen. Sehr gut sogar. Weil es die grossen Wahrheiten ganz langsam erzählt und die billigen Klischees meidet - und dann passt auch wieder die Unterschicht mit hinein. Die Provinz hat natürlich auch ihre hässlichen Seiten.

Mir hat das Buch Lust gemacht, mal wieder an der Donau entlang nach Regensburg zu radeln. Ein Bett wäre da für mich, man könnte das leicht an zwei Tagen machen und ein wenig auf den Spuren von Sigi Singer wandeln -was ja immer ein gutes Zeichen bei einem Buch ist. Handwerklich ist es schön durchkomponiert, und dass am Ende immer die pessimistische Note bleibt, ist ja auch schon eine Tradition in dieser schwarzen, sehr bayerischen Serie. Dass eine Modebloggerin, bei der man sofort an eine ganz bestimmte welche, in der Geschlossenen landet, dass es mit dem Volksfeststreit schon die Hoffnung für den nächsten Bayernkrimi in Niederbayern gibt, der dann richtig aufs Pedal von CSU und Vetternwirtschaft haut - das mag ich sehr.

Mehr Infos zum Buch hier.

donalphons, 21:06h

... link (5 Kommentare) ... comment

: : : denn sie wissen nicht was sie tun sollen : : :

Donnerstag, 20. März 2014

Hausarrest

Den ganzen Winter habe ich immer brav meine Totalvermummung angezogen. Man will sich ja nichts verkühlen. Lange Unterwäsche, dicke Jacken, Winterradschuhe habe ich gekaufr und immer eine gepolsterte Haube unter dem Helm getragen.

Das sah nicht gut aus, hielt aber warm. Wie schön, dass es jetzt Frühling ist! Da kann man doch auch einige Dinge weg lassen, selbst wenn das Wetter mal einen Tag ein klein wenig aussetzt, und ein kalter Westwind pfeift. Letztes Jahr um die Zeit, das war schlimm! Dieses Jahr ist das doch alles bestens.

Und weil es so gut läuft, achtet man doch gar nicht auf das, was sonst so ist, das Rauschen des Windes in den Ohren, die Wellen auf dem Wasser, und gut, es ist so ein leicht spannendes Gefühl im Kiefer wie nach dem Cabriofahren im Frühling - also nachher also besser eine Ibuprofen einwerfen und vorher noch eine Runde.

Eine Runde zu viel, genau genommen, bei diesem Wind, und die Ibuprofen zu spät, wie sich dann am Abend zeigt. Das passiert halt manchmal. Es gibt welche mit vereiterten Ohren, das soll schlimm sein - ein paar Tage daheim herumliegen und auskurieren bedeutet bei mir nur, dass ich den Leserückstand aufholen kann. Und nichts schreiben, Schreiben bringt Blut in den Kopf und das ist gerade nicht so gut - wie vieles andere.

Schnell noch den letzten Zucker weg, Kamillentee gekauft und dann beginnt der Selbstversuch "ein paar Tage ohne aufputschenden schwarzen Tee". Alles muss schön ruhig bleiben. Keine falschen Bewegungen. Kein hoher Blutdruck. Und das nächste Mal wieder die Kappe aufziehen. Das letzte Mal ist sowas vor 2 Jahren im Sommer doch auch bei einer langen Gegenwindtour passiert. Lernen durch Schmerz, nur ohne lernen, nicht wahr. Deshalb schreibe ich es jetzt auch auf.

Das sah nicht gut aus, hielt aber warm. Wie schön, dass es jetzt Frühling ist! Da kann man doch auch einige Dinge weg lassen, selbst wenn das Wetter mal einen Tag ein klein wenig aussetzt, und ein kalter Westwind pfeift. Letztes Jahr um die Zeit, das war schlimm! Dieses Jahr ist das doch alles bestens.

Und weil es so gut läuft, achtet man doch gar nicht auf das, was sonst so ist, das Rauschen des Windes in den Ohren, die Wellen auf dem Wasser, und gut, es ist so ein leicht spannendes Gefühl im Kiefer wie nach dem Cabriofahren im Frühling - also nachher also besser eine Ibuprofen einwerfen und vorher noch eine Runde.

Eine Runde zu viel, genau genommen, bei diesem Wind, und die Ibuprofen zu spät, wie sich dann am Abend zeigt. Das passiert halt manchmal. Es gibt welche mit vereiterten Ohren, das soll schlimm sein - ein paar Tage daheim herumliegen und auskurieren bedeutet bei mir nur, dass ich den Leserückstand aufholen kann. Und nichts schreiben, Schreiben bringt Blut in den Kopf und das ist gerade nicht so gut - wie vieles andere.

Schnell noch den letzten Zucker weg, Kamillentee gekauft und dann beginnt der Selbstversuch "ein paar Tage ohne aufputschenden schwarzen Tee". Alles muss schön ruhig bleiben. Keine falschen Bewegungen. Kein hoher Blutdruck. Und das nächste Mal wieder die Kappe aufziehen. Das letzte Mal ist sowas vor 2 Jahren im Sommer doch auch bei einer langen Gegenwindtour passiert. Lernen durch Schmerz, nur ohne lernen, nicht wahr. Deshalb schreibe ich es jetzt auch auf.

donalphons, 00:43h

... link (26 Kommentare) ... comment

Ich mochte Twitter noch nie

und je besser ich mich damit auskenne, desto weniger gefällt es mir. Ich kann damit umgehen und spielen und kenne die Tricks - aber sie sind nicht schön, und noch unschöner ist das, was noch alles möglich wäre. Ich beschreibe das anhand von lebenden Beispielen in der FAZ und im Kommentarblog.

Egal. Twitter ist eh auf dem absteigenden Ast.

Egal. Twitter ist eh auf dem absteigenden Ast.

donalphons, 23:24h

... link (23 Kommentare) ... comment

: : : denn sie wissen nicht was sie tun sollen : : :

Dienstag, 18. März 2014

Abendrunde

Ich muss ein paar Entscheidungen treffen, durchaus mit einer gewissen Tragweite - und unter Umständen bin ich auch gezwungen, etwas zu tun, was nicht meine Art ist.

Das sind dann so die Momente, da ich mich frage: Wäre es anders nicht besser gewesen? Und haben die hier, sie so anders sind und so auf die Sicherheit schauen, nicht doch recht? Findet man wirklich nur im Grenzenlosen, was es im Kleinen nicht genauso gäbe, und könnte man im Kleinen nicht all das meiden, was das Grenzenlose mitunter so unerträglich macht?

Es gibt gerade wieder diese Untersuchung der Frage, was in diesem Land eigentlich "vorne" bedeutet, wirtschaftlich, sozial, und das sind nun mal Orte, die so irgendwie gar nichts mit dem Internet zu tun haben. Orte wie dieser hier, die nutzen, was sie brauchen, und ansonsten lassen sie andere schnattern und schreien. Es gibt andernorts einen digitalen Gründerboom? Dab es auch schon bei StuidiVZ und Jamba und Groupon und was hat es gebracht? Nichts, wir sind hier und die anderen lösche ich gerade aus kompromittierenden Beiträgen, weil es ihnen ja nicht 6, 7 Jahre hinterher hängen muss.

Das wäre ihnen allen nicht passiert, wenn sie den Unterschied zwischen gesundem Wachstum und überzogenem Hype gekannt hätten, zwischen dem, was bleibt und dem, was bei Belieben verlagert werden kann. Wenn der Ort hier schon zu gross wird, weil zu viele kommen - wie ist das erst da draussen, wo all jene sind, die denken, es wäre gar nicht nötig, sich zu binden und es würde sich schon was ergeben? Hier kann man 30 Jahre voraus planen. Aber was macht so eine Modebloggerin, wenn sie 58 ist?

Das sind bittere Fragen, aber sie geben mir Antrieb.

Das sind dann so die Momente, da ich mich frage: Wäre es anders nicht besser gewesen? Und haben die hier, sie so anders sind und so auf die Sicherheit schauen, nicht doch recht? Findet man wirklich nur im Grenzenlosen, was es im Kleinen nicht genauso gäbe, und könnte man im Kleinen nicht all das meiden, was das Grenzenlose mitunter so unerträglich macht?

Es gibt gerade wieder diese Untersuchung der Frage, was in diesem Land eigentlich "vorne" bedeutet, wirtschaftlich, sozial, und das sind nun mal Orte, die so irgendwie gar nichts mit dem Internet zu tun haben. Orte wie dieser hier, die nutzen, was sie brauchen, und ansonsten lassen sie andere schnattern und schreien. Es gibt andernorts einen digitalen Gründerboom? Dab es auch schon bei StuidiVZ und Jamba und Groupon und was hat es gebracht? Nichts, wir sind hier und die anderen lösche ich gerade aus kompromittierenden Beiträgen, weil es ihnen ja nicht 6, 7 Jahre hinterher hängen muss.

Das wäre ihnen allen nicht passiert, wenn sie den Unterschied zwischen gesundem Wachstum und überzogenem Hype gekannt hätten, zwischen dem, was bleibt und dem, was bei Belieben verlagert werden kann. Wenn der Ort hier schon zu gross wird, weil zu viele kommen - wie ist das erst da draussen, wo all jene sind, die denken, es wäre gar nicht nötig, sich zu binden und es würde sich schon was ergeben? Hier kann man 30 Jahre voraus planen. Aber was macht so eine Modebloggerin, wenn sie 58 ist?

Das sind bittere Fragen, aber sie geben mir Antrieb.

donalphons, 21:15h

... link (6 Kommentare) ... comment

: : : denn sie wissen nicht was sie tun sollen : : :

Montag, 17. März 2014

Warum Pastelle?

Pastelle sind in der Kunstgeschichte deutlich unterbewertet. Es gibt eine kurze Phase bei menchen Künstlern, da wird Pastellmarei ganz gross, namentlich bei Liotard und Boucher. Aber ansonsten fristen Pastelle ein Schattendasein neben Rötelzeichnungen und Ölskizzen.

Der Grund liegt in der Hand der Künstler: Während ein Ge,älde im 18. Jahrhundert noch einen enormen Aufwand darstellt - die Farben sind teuer, das Bild muss wegen der Trocknung langsam komponiert und Schicht um Schicht aufgebaut werden - geht das Malen mit Pastellkreide flüssig von der Hand, so wie mit den heutigen Tubenfarben.

Deshalb waren Pastelle schon damals erheblich günstiger. Zumal sie ja auch auf Papier und Karton hergestellt wurden. Und weil Papier ein schlechter Träger ist, und vergleichsweise stark altert, knickt, stockfleckig wird, geht das auch heute noch in den Preis ein. Pastelle sind günstiger, erheblich günstiger als Ölgemälde.

Das würde sie für Leute wie mich, die am untersten Bodensatz des Kunstmarktes herumkraudern, interessant machen - wenn es sie denn öfters gäbe. Aber das Trägermaterial altert nicht nur, es geht auch schneller und öfter verloren. Es ist die perfekte Rokokokunst, leicht, schnell und eben auch schnell vorbei,

Diesmal jedoch traf alles richtig aufeinander, Grösse, Alter, Sujet, Preis und ein mir bekannter Händler, was bei Pastellen nicht unwichtig ist - besager Herr Boucher zum Beispiel hat eine Methode entwickelt, die zwar wie eine Kreidezeichnung aussieht, aber nur gedruckt ist.

Und warum muss es auch noch ein Pastell sein? Nun, wenn man mehrere Fenster hat, kann man schlecht an der Wand gegenüber Gemälfe aufhängen: Die Firnis reflektiert zu stark, Aber Papier und Kreide sind mall, und das sieht dann so aus:

Deshalb also Pastelle. Wobei_ Langsam langt es auch. Wirklich.

Der Grund liegt in der Hand der Künstler: Während ein Ge,älde im 18. Jahrhundert noch einen enormen Aufwand darstellt - die Farben sind teuer, das Bild muss wegen der Trocknung langsam komponiert und Schicht um Schicht aufgebaut werden - geht das Malen mit Pastellkreide flüssig von der Hand, so wie mit den heutigen Tubenfarben.

Deshalb waren Pastelle schon damals erheblich günstiger. Zumal sie ja auch auf Papier und Karton hergestellt wurden. Und weil Papier ein schlechter Träger ist, und vergleichsweise stark altert, knickt, stockfleckig wird, geht das auch heute noch in den Preis ein. Pastelle sind günstiger, erheblich günstiger als Ölgemälde.

Das würde sie für Leute wie mich, die am untersten Bodensatz des Kunstmarktes herumkraudern, interessant machen - wenn es sie denn öfters gäbe. Aber das Trägermaterial altert nicht nur, es geht auch schneller und öfter verloren. Es ist die perfekte Rokokokunst, leicht, schnell und eben auch schnell vorbei,

Diesmal jedoch traf alles richtig aufeinander, Grösse, Alter, Sujet, Preis und ein mir bekannter Händler, was bei Pastellen nicht unwichtig ist - besager Herr Boucher zum Beispiel hat eine Methode entwickelt, die zwar wie eine Kreidezeichnung aussieht, aber nur gedruckt ist.

Und warum muss es auch noch ein Pastell sein? Nun, wenn man mehrere Fenster hat, kann man schlecht an der Wand gegenüber Gemälfe aufhängen: Die Firnis reflektiert zu stark, Aber Papier und Kreide sind mall, und das sieht dann so aus:

Deshalb also Pastelle. Wobei_ Langsam langt es auch. Wirklich.

donalphons, 01:58h

... link (11 Kommentare) ... comment

: : : denn sie wissen nicht was sie tun sollen : : :

Montag, 17. März 2014

Ein <3 für Bazis

Früher, im Mittelalter, war der Lumpazius der Brigant. Das Bayerische machte aus diesem Strassenräuber den Bazi, indem es das, was vor und nach der Hauptsache kommt, einfach wegliess, und so wurde in der Bedeutung aus dem Schlagetot ein gewitzter Mensch. So geht das in Bayern und deshalb habe ich auch keine Sorge um den Nachruf von Gestalten, die heute vielleicht den Volkszorn eregen, aber später sicher legendär werden. Den Mechanismus erkläre ich in der FAZ und im Kommentarblog.

donalphons, 00:51h

... link (7 Kommentare) ... comment

... older stories