Samstag, 20. Mai 2006

Der Tag, als Don Alphonso starb

Für die grandiose M., mag den Lebensweg immer ein gutes Essen kreuzen

Mancher Leser wird sich schon gewundert haben: Der Don in Italien, und kein Wort über das Essen? Wie ist´s möglich? Ist er vielleicht schon tot, und ein anderer schreibt für ihn weiter? Oder noch schlimmer, entsagt er dem Genusse und kasteit sich für sein frevelndes Dasein? Was ist mit ihm geschehen, dass er uns zwar Kunst, ja sogar Unzucht präsentiert, aber nicht das Wohlleben?

Nun, das ganze Thema Essen ist so ein Ding in dieser Region: Es eignet sich mehr für eine grosse Abhandlung über Wollust und Vanitas, und das geht so. Nehmen wir an, in etwas mehr als 60 Jahren tritt der Tod auf Don Alphonso zu und spricht: Höre, Menschensohn, Dein Lebtag lang hast du andere geschmäht und beleidigt, du hast auf die Bloggräber der Süddeutschen, der Zeit und der Freundin gespuckt, beim virtuellen Stiefeln war es Dir egal, ob Dein Tritt die Zähne der Blumencrons, der Lückes oder eine Popa-Backe traf. Du hast gefressen, Du hast gefickt, wenn sich die Möglichkeit ergab, wählerisch warst Du wahrlich nicht, auch wenn manch edle Prinzessin Dein Lotterbett zierte. Kurz, Du hast Dich als wahrer Porcamadonna erwiesen, ein Fluch für Deine Feinde und viel Gelächter bei meiner Registraturenarbeit, und deshalb sage ich Dir jetzt: In drei Tagen wirst Du am Schlagfluss sterben, also gehe hin und mach was draus, oida Bazi.

Ich werde die Barchetta, die dann ein masslos teurer Oldtimer sein wird, aus der Garage holen, den Tank mit Benzin für 200 Merkeltaler pro Liter füllen, aber hey, ist doch auch egal, und vorbei an gaffendem Jungvolk über Landstrassen nach Italien brausen, München, Innsbruck, Brenner, Bozen, Trento, Gardesana, und nicht anhalten, bis ich diesen Platz erreiche:

Das ist der Hauptplatz der Kleinstadt Valeggio sul Mincio, zwischen dem Südende des Gardasees, Verona, Mantua und Brescia gelegen. Es gibt dort eine Burg und einen berühmten Park, aber das wird mir vollkommen egal sein. Denn ich komme, um hier zu sterben. Nicht irgendwie. Sondern so, wie es einem Porcamadonna gebührt. Und das beginnt damit, dass ich die Barchetta im Halteverbot auf diesem Platz abstelle, wo Kinder spielen und Omas in rosafarbenen Blusen die Einkäufe nach Hause tragen.

Gleich hinter dem Rathaus, rechts die Strasse runter am nächsten Eck, ist das Restaurant Boe d´Oro, zu bayerisch: Der Goldene Ochs. Hier begann die Freundschaft zwischen Valeggio und mir. Denn auch, wenn Valeggio ansonsten nur eine weitere hübsche Kleinstadt in einer reizenden, hügeligen Flusslandschaft ist, so hat es doch kulinarische Genüsse in einem Übermass zu bieten, dass man sich totfressen muss, um das alles in drei Tagen probiert zu haben. In diesem Restaurant begann die Leidenschaft schon beim Vorspeisenbuffet, gegen das die gesamte New Economy der Munich Area den letzten Dreck zu bieten hatte. Allein für die Vorspeisen wünscht man sich so viele Mägen wie ein Ochs. Das Boe d´Oro ist nicht umsonst bei Hochzeitsgesellschaften beliebt, und den Geschmack der Tortellini mit Kürbisfüllung, den werde ich nie vergessen. Und diese pikant-süsse Erinnerung werde ich an diesem Tag in 60+ Jahren auffrischen.

Danach gehe ich die Strasse hinunter zum Restaurant und Pastificio Castello, wo ich draussen mit dem Blick auf die Scaligerburg bestellen kann. Vor dem Nebenhaus wird auch dann hoffentlich eine Alte sitzen, die die Pasta gemacht hat, die es hier gibt. Mezzanine Verde mit Gorgonzola-Füllung zum Beispiel, passend zu den weiss-grün gestreiften Markisen. Mit Salbeibutter und frischem Brot, dazu - man will ja nicht krank sterben - einen grossen Salat der Saison mit obszön gereckten Blättern, zwischen denen es ölig schimmert. Ach, es sind die schlichten Genüsse, die wahre Grösse ausmachen - aber was liegt mir schon an Grösse?

Nichts mehr. Bald ist es vorbei, da gibt es keinen Ruf mehr zu verlieren, von dem ich noch etwas haben würde. Deshalb werde ich danach immer noch gierig weitergehen, und auf dem Weg zum nächsten Lokal bei dem Antiquitätenhändler mit seinen wunderbaren Empirestühlen und dem verschlissenen Beauharnais-Bezug hineinschauen. Die werde ich mir noch leisten, für die nächsten Tage, und biete ihm dafür und dem Barockspiegel und einen Haufen andere Sachen die Barchetta zum Tausch an. Das alles bitte in mein Hotel, ich residiere im Boe d´Oro, danke.

Dem ich aber zum nächsten Gang untreu wie die junge Gattin eines moralischen Esels werde: Risotto im Lepre, das zwischen den beiden Restaurants, seitlich am Rathaus liegt. Das Lepre - zu Deutsch Karnickel - ist ein klein wenig feiner als die anderen beiden Restaurants, aber ich hielt es zeitlebens mit dem Motto meiner Grosstante, dass die Welt vornehm zu Grunde gehen hat. Hier ist dann auch der Ort, an dem ich alle möglichen Süssspeisen durchprobieren werde, bis sich die Türen hinter den bequemen Stühlen und breiten Tischen schliessen und ich ins Hotel gehe.

Am nächsten Morgen halte ich mich erst gar nicht mit dem Frühstück auf, sondern falle bei Martini ein. Kuchen zum Frühstück gilt als Unsitte, deshalb nehme ich davor ein paar Fagottini. Die Fagottini sind hier eine Art Krapfen, nur mit sehr wenig Teig und sehr viel Aprikosenmarmelade, die hier übrigens selbst gemacht wird. Torten sind ja nicht so die Sache der Italiener, doch hier gibt es gleich drei Bäckereien, die ordentlichen österreichisch-bayerischen Standard produzieren. Ich werde mich durch das Angebot schlemmen, dabei den jungen Italienerinnen in den Ausschnitt starren und es ein wenig bedauern, dass ich keinen mehr hochkriege, und überhaupt viel zu wenig über Sex geschrieben habe, zum Marivaux wird der Nachruhm nimmer reichen, aber das Essen, das geht zum Glück noch.

Dann mache ich mich auf den Weg, um der Nachwelt zu gedenken, die bald ohne mich auskommen muss, und suche zu diesem Zweck die lokalen Pastificii auf. Re de Tortellini, was für ein Name! Es gibt derer Glücksmanufakturen mindestens vier, und ich werde ausrufen, dass es eine Schande ist, so viele Pastificii in diesem kleinen Flecken, und in meiner Provinzheimat, die sich Grossstadt nennt, nur einmal dergleichen auf dem Wochenmarkt! Ich werde die Nudeln roh durchprobieren und sagen, dass in fünf Tagen 2 Kilo hiervon und 3 Kilo von diesen und bitte auch gleich ein Kilo Sugo an meine Adresse zu liefern sind, ich zahle aber gleich für diese göttlichen Tortellini con Zucco, im Laden gleich gegenüber vom Re de Tortellini, wo ich die roten Fettucini kaufen werde..

Doch auch die letzten Tage werden nicht frei sein von Plag und Scherereien: Ich werde mich mit dem Problem konfrontiert sehen, dass die Lokale am Nachmittag geschlossen haben. Deshalb suche ich für den kleinen Hunger zwischendurch die Pizzeria L´Angelo auf. Die sieht zwar etwas, nun, sagen wir mal, innen blau und aussen braun aus, und weder die chinesischen Löwen noch die Bronzeplatte mit dem Papst sind wirklich hübsch, aber was die Donna und ihr Mann da machen... Gerade heute nahm ich eine als Novitá angepriesene Pizza con Verde al Taglia: Ein quadratischer Brocken, gross wie eine Bruchsteinplatte. Von der Seite sah die Füllung zwischen dem Teig nicht so dick aus, aber das lag nur am Schneiden, das die Füllung zusammendrückte. Spinat und Rucola waren überdeckt mit einer dicken, halbpfündigen Schicht Mascarpone und Ziegenkäse, was für ein Genuss, die Zunge zwischen den heissen Teig mit der Farbe und Konsistenz hellen, jungfräuliche Fleisches...

Sua passion predominante e la giovin principiante, werde ich vor mich hinsingen... So werde ich drei Tage zubringen in Valeggio sul Mincio. Alle Falten werden verschwinden, denn ich werde aufgebläht sein mit Fett und Essen, meine Haut wird endlich wieder sitzen wie bei einem Neugeborenen. Kurz vor Ablauf der Frist werde ich mich einmal zu weit nach vorne beugen, um eine in Knoblauchbutter triefende Kürbisnudel aufzuspiessen, die am äussersten Rand des Tellers liegt, eine alte, untere und morsche Rippe wird brechen, sich mit dem scharfen Ende den Weg ins Gedärm suchen, aber ich werde es vor lauter Völlegefühl gar nicht mitbekommen. Auf dem Weg vom Boe d´Oro zur Torte bei Martini werde ich dann, von einer inneren Blutung zu Tode gebracht, vor dem Rathaus zusammenbrechen, unter der Marmorplatte, die an die Befreiung von den Faschisten gemahnt, und meine letzten Worte werden sein: Fickt Euch, wie die Esel Eure Mütter gefickt haben, Ihr dreckigen Neoconazis.

Der Tod wird ein paar Minuten später feststellen, dass der Schlagfluss nicht mehr funktionieren wird, auch bin ich nicht, wie abgemacht, im Stadtpalast. Er wird sich am Kopf kratzen, aber er hat keine Zeit, er macht Teepause, nachdem er wegen der göttlichen Gerechtigkeit eine Busladung brauner Puppen und andere farblich passende Arschgeigen bei der Heimfahrt von ihrem Besuch bei den italienischen Neofaschisten ins Eisacktal fallen lassen musste, 10 Kilomter hinter Klausen, wo es wildromantisch eng ist und keiner überleben wird - so kriegt im Puff des Lebens jeder, was er braucht. Erst nachher erfährt er, was ich getan habe, er wird grinsen und leise sagen: Kruzinesen, a so a Hund woara scho...

Auf meinem neu gekauften Biedermeiersekretär wird man als letzten Willen eine Einladung an all meine Freunde finden, hierher nach Valeggio zu kommen. Sie werden neben meiner Leiche, deren Zweireiher nicht mal als Einreiher zu geht, die bestellten Tortellini als Gastmahl finden, nebst dem letzten Blogeintrag, der erzählen wird, wie ich Anno 2006 im unsterblich schönen Mai jeden Abend hier nach Valeggio kam, um hier und nur hier zu speisen, ganz gleich ob von Sirmione, Verona, Mantua oder Brescia aus. Sodann wird man mich begraben in einem Weinberg über dem Mincio, dem Abfluss des Gardasees, der ab und zu schwach riecht nach dem Sonnenöl der dort badenden Italienerinnen, und weit entfernt von der Etsch, wo nach ein paar Tagen die fauligen Kadaver der Neoconazis in einem Klärbecken hinter einer kicheneigenen Giftmülldeponie angeschwemmt werden, den Raben zum Frass und der Erde zur Schande.

Auf meinem Grabstein aber wird stehen:

Hier liegen für immer die Knochen des

Poeten Don Alphonso Porcamadonna.

Du, der Du noch gehen kannst,

begebe hinunter nach Valeggio

und gedenke seiner bei den

Kürbisravioli mit Knoblauchbutter*.

*Die Porcamadonnastiftung lädt jeden Tag einen

armen Poeten zum Schmausen im Bue d´Oro ein.

Mancher Leser wird sich schon gewundert haben: Der Don in Italien, und kein Wort über das Essen? Wie ist´s möglich? Ist er vielleicht schon tot, und ein anderer schreibt für ihn weiter? Oder noch schlimmer, entsagt er dem Genusse und kasteit sich für sein frevelndes Dasein? Was ist mit ihm geschehen, dass er uns zwar Kunst, ja sogar Unzucht präsentiert, aber nicht das Wohlleben?

Nun, das ganze Thema Essen ist so ein Ding in dieser Region: Es eignet sich mehr für eine grosse Abhandlung über Wollust und Vanitas, und das geht so. Nehmen wir an, in etwas mehr als 60 Jahren tritt der Tod auf Don Alphonso zu und spricht: Höre, Menschensohn, Dein Lebtag lang hast du andere geschmäht und beleidigt, du hast auf die Bloggräber der Süddeutschen, der Zeit und der Freundin gespuckt, beim virtuellen Stiefeln war es Dir egal, ob Dein Tritt die Zähne der Blumencrons, der Lückes oder eine Popa-Backe traf. Du hast gefressen, Du hast gefickt, wenn sich die Möglichkeit ergab, wählerisch warst Du wahrlich nicht, auch wenn manch edle Prinzessin Dein Lotterbett zierte. Kurz, Du hast Dich als wahrer Porcamadonna erwiesen, ein Fluch für Deine Feinde und viel Gelächter bei meiner Registraturenarbeit, und deshalb sage ich Dir jetzt: In drei Tagen wirst Du am Schlagfluss sterben, also gehe hin und mach was draus, oida Bazi.

Ich werde die Barchetta, die dann ein masslos teurer Oldtimer sein wird, aus der Garage holen, den Tank mit Benzin für 200 Merkeltaler pro Liter füllen, aber hey, ist doch auch egal, und vorbei an gaffendem Jungvolk über Landstrassen nach Italien brausen, München, Innsbruck, Brenner, Bozen, Trento, Gardesana, und nicht anhalten, bis ich diesen Platz erreiche:

Das ist der Hauptplatz der Kleinstadt Valeggio sul Mincio, zwischen dem Südende des Gardasees, Verona, Mantua und Brescia gelegen. Es gibt dort eine Burg und einen berühmten Park, aber das wird mir vollkommen egal sein. Denn ich komme, um hier zu sterben. Nicht irgendwie. Sondern so, wie es einem Porcamadonna gebührt. Und das beginnt damit, dass ich die Barchetta im Halteverbot auf diesem Platz abstelle, wo Kinder spielen und Omas in rosafarbenen Blusen die Einkäufe nach Hause tragen.

Gleich hinter dem Rathaus, rechts die Strasse runter am nächsten Eck, ist das Restaurant Boe d´Oro, zu bayerisch: Der Goldene Ochs. Hier begann die Freundschaft zwischen Valeggio und mir. Denn auch, wenn Valeggio ansonsten nur eine weitere hübsche Kleinstadt in einer reizenden, hügeligen Flusslandschaft ist, so hat es doch kulinarische Genüsse in einem Übermass zu bieten, dass man sich totfressen muss, um das alles in drei Tagen probiert zu haben. In diesem Restaurant begann die Leidenschaft schon beim Vorspeisenbuffet, gegen das die gesamte New Economy der Munich Area den letzten Dreck zu bieten hatte. Allein für die Vorspeisen wünscht man sich so viele Mägen wie ein Ochs. Das Boe d´Oro ist nicht umsonst bei Hochzeitsgesellschaften beliebt, und den Geschmack der Tortellini mit Kürbisfüllung, den werde ich nie vergessen. Und diese pikant-süsse Erinnerung werde ich an diesem Tag in 60+ Jahren auffrischen.

Danach gehe ich die Strasse hinunter zum Restaurant und Pastificio Castello, wo ich draussen mit dem Blick auf die Scaligerburg bestellen kann. Vor dem Nebenhaus wird auch dann hoffentlich eine Alte sitzen, die die Pasta gemacht hat, die es hier gibt. Mezzanine Verde mit Gorgonzola-Füllung zum Beispiel, passend zu den weiss-grün gestreiften Markisen. Mit Salbeibutter und frischem Brot, dazu - man will ja nicht krank sterben - einen grossen Salat der Saison mit obszön gereckten Blättern, zwischen denen es ölig schimmert. Ach, es sind die schlichten Genüsse, die wahre Grösse ausmachen - aber was liegt mir schon an Grösse?

Nichts mehr. Bald ist es vorbei, da gibt es keinen Ruf mehr zu verlieren, von dem ich noch etwas haben würde. Deshalb werde ich danach immer noch gierig weitergehen, und auf dem Weg zum nächsten Lokal bei dem Antiquitätenhändler mit seinen wunderbaren Empirestühlen und dem verschlissenen Beauharnais-Bezug hineinschauen. Die werde ich mir noch leisten, für die nächsten Tage, und biete ihm dafür und dem Barockspiegel und einen Haufen andere Sachen die Barchetta zum Tausch an. Das alles bitte in mein Hotel, ich residiere im Boe d´Oro, danke.

Dem ich aber zum nächsten Gang untreu wie die junge Gattin eines moralischen Esels werde: Risotto im Lepre, das zwischen den beiden Restaurants, seitlich am Rathaus liegt. Das Lepre - zu Deutsch Karnickel - ist ein klein wenig feiner als die anderen beiden Restaurants, aber ich hielt es zeitlebens mit dem Motto meiner Grosstante, dass die Welt vornehm zu Grunde gehen hat. Hier ist dann auch der Ort, an dem ich alle möglichen Süssspeisen durchprobieren werde, bis sich die Türen hinter den bequemen Stühlen und breiten Tischen schliessen und ich ins Hotel gehe.

Am nächsten Morgen halte ich mich erst gar nicht mit dem Frühstück auf, sondern falle bei Martini ein. Kuchen zum Frühstück gilt als Unsitte, deshalb nehme ich davor ein paar Fagottini. Die Fagottini sind hier eine Art Krapfen, nur mit sehr wenig Teig und sehr viel Aprikosenmarmelade, die hier übrigens selbst gemacht wird. Torten sind ja nicht so die Sache der Italiener, doch hier gibt es gleich drei Bäckereien, die ordentlichen österreichisch-bayerischen Standard produzieren. Ich werde mich durch das Angebot schlemmen, dabei den jungen Italienerinnen in den Ausschnitt starren und es ein wenig bedauern, dass ich keinen mehr hochkriege, und überhaupt viel zu wenig über Sex geschrieben habe, zum Marivaux wird der Nachruhm nimmer reichen, aber das Essen, das geht zum Glück noch.

Dann mache ich mich auf den Weg, um der Nachwelt zu gedenken, die bald ohne mich auskommen muss, und suche zu diesem Zweck die lokalen Pastificii auf. Re de Tortellini, was für ein Name! Es gibt derer Glücksmanufakturen mindestens vier, und ich werde ausrufen, dass es eine Schande ist, so viele Pastificii in diesem kleinen Flecken, und in meiner Provinzheimat, die sich Grossstadt nennt, nur einmal dergleichen auf dem Wochenmarkt! Ich werde die Nudeln roh durchprobieren und sagen, dass in fünf Tagen 2 Kilo hiervon und 3 Kilo von diesen und bitte auch gleich ein Kilo Sugo an meine Adresse zu liefern sind, ich zahle aber gleich für diese göttlichen Tortellini con Zucco, im Laden gleich gegenüber vom Re de Tortellini, wo ich die roten Fettucini kaufen werde..

Doch auch die letzten Tage werden nicht frei sein von Plag und Scherereien: Ich werde mich mit dem Problem konfrontiert sehen, dass die Lokale am Nachmittag geschlossen haben. Deshalb suche ich für den kleinen Hunger zwischendurch die Pizzeria L´Angelo auf. Die sieht zwar etwas, nun, sagen wir mal, innen blau und aussen braun aus, und weder die chinesischen Löwen noch die Bronzeplatte mit dem Papst sind wirklich hübsch, aber was die Donna und ihr Mann da machen... Gerade heute nahm ich eine als Novitá angepriesene Pizza con Verde al Taglia: Ein quadratischer Brocken, gross wie eine Bruchsteinplatte. Von der Seite sah die Füllung zwischen dem Teig nicht so dick aus, aber das lag nur am Schneiden, das die Füllung zusammendrückte. Spinat und Rucola waren überdeckt mit einer dicken, halbpfündigen Schicht Mascarpone und Ziegenkäse, was für ein Genuss, die Zunge zwischen den heissen Teig mit der Farbe und Konsistenz hellen, jungfräuliche Fleisches...

Sua passion predominante e la giovin principiante, werde ich vor mich hinsingen... So werde ich drei Tage zubringen in Valeggio sul Mincio. Alle Falten werden verschwinden, denn ich werde aufgebläht sein mit Fett und Essen, meine Haut wird endlich wieder sitzen wie bei einem Neugeborenen. Kurz vor Ablauf der Frist werde ich mich einmal zu weit nach vorne beugen, um eine in Knoblauchbutter triefende Kürbisnudel aufzuspiessen, die am äussersten Rand des Tellers liegt, eine alte, untere und morsche Rippe wird brechen, sich mit dem scharfen Ende den Weg ins Gedärm suchen, aber ich werde es vor lauter Völlegefühl gar nicht mitbekommen. Auf dem Weg vom Boe d´Oro zur Torte bei Martini werde ich dann, von einer inneren Blutung zu Tode gebracht, vor dem Rathaus zusammenbrechen, unter der Marmorplatte, die an die Befreiung von den Faschisten gemahnt, und meine letzten Worte werden sein: Fickt Euch, wie die Esel Eure Mütter gefickt haben, Ihr dreckigen Neoconazis.

Der Tod wird ein paar Minuten später feststellen, dass der Schlagfluss nicht mehr funktionieren wird, auch bin ich nicht, wie abgemacht, im Stadtpalast. Er wird sich am Kopf kratzen, aber er hat keine Zeit, er macht Teepause, nachdem er wegen der göttlichen Gerechtigkeit eine Busladung brauner Puppen und andere farblich passende Arschgeigen bei der Heimfahrt von ihrem Besuch bei den italienischen Neofaschisten ins Eisacktal fallen lassen musste, 10 Kilomter hinter Klausen, wo es wildromantisch eng ist und keiner überleben wird - so kriegt im Puff des Lebens jeder, was er braucht. Erst nachher erfährt er, was ich getan habe, er wird grinsen und leise sagen: Kruzinesen, a so a Hund woara scho...

Auf meinem neu gekauften Biedermeiersekretär wird man als letzten Willen eine Einladung an all meine Freunde finden, hierher nach Valeggio zu kommen. Sie werden neben meiner Leiche, deren Zweireiher nicht mal als Einreiher zu geht, die bestellten Tortellini als Gastmahl finden, nebst dem letzten Blogeintrag, der erzählen wird, wie ich Anno 2006 im unsterblich schönen Mai jeden Abend hier nach Valeggio kam, um hier und nur hier zu speisen, ganz gleich ob von Sirmione, Verona, Mantua oder Brescia aus. Sodann wird man mich begraben in einem Weinberg über dem Mincio, dem Abfluss des Gardasees, der ab und zu schwach riecht nach dem Sonnenöl der dort badenden Italienerinnen, und weit entfernt von der Etsch, wo nach ein paar Tagen die fauligen Kadaver der Neoconazis in einem Klärbecken hinter einer kicheneigenen Giftmülldeponie angeschwemmt werden, den Raben zum Frass und der Erde zur Schande.

Auf meinem Grabstein aber wird stehen:

Hier liegen für immer die Knochen des

Poeten Don Alphonso Porcamadonna.

Du, der Du noch gehen kannst,

begebe hinunter nach Valeggio

und gedenke seiner bei den

Kürbisravioli mit Knoblauchbutter*.

*Die Porcamadonnastiftung lädt jeden Tag einen

armen Poeten zum Schmausen im Bue d´Oro ein.

donalphons, 10:48h

... link (12 Kommentare) ... comment

: : : denn sie wissen nicht was sie tun sollen : : :

Freitag, 19. Mai 2006

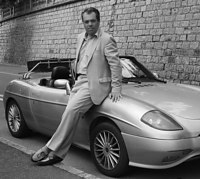

Echte Blogger mit echten Autos auf echten Strassen

(Schon von der Heimfahrt, aus Innsbruck) In letzter Zeit gab es einige Bilder von A-Bloggern, A mitunter wie Anton und Antonia aus Tyrolia und mutmasslich mit der kritischen Einstellung eines ausgestopften Goldhamsters gesegnet, die sich Pinup-mässig an ausgeliehenen Produkten einer Firma räkelten, deren einziger relevanter Beitrag zur Automobil- und Stilgeschichte auf den Namen "Manta" lautete. Es fällt schwer zu entscheiden, was da mehr missglückt ist, der Blech-Plastik-Haufen oder der Fleisch-Stoff-Fehlgriff; in Kombination jedenfalls sieht es weitaus billiger aus als die vom Hersteller und den beratenden Weisspuderfreaks als "Spesen" getarnte Zuwendung. Sowas gibt es hier nicht. Hier gibt es einen echten Mann in echtem van Laack und ein echtes Auto aus Familienbesitz, und die Spesen für den Trip zu dieser Location sind auch selbst bezahlt.

Man muss also nicht aussehen wie ein schlechtverdienender Juniorzuhälter, dessen Armut sich in der Karre wiederspiegelt, wenn man ohne eine Hand voll Schmierung ein Auto testen will. Man kann es con bella virtute als Gentiluomo tun. Und genau darum geht es hier. Nachdem uns die Reise nach Italien vier Tage lang zu kulturellen Höhepunkten gebracht hat, schenken wir unserer Barchetta den fünften Tag. Sprich, wir geben ihr eine artgerechte Haltung und testen sie in einem Umfeld, für das sie gemacht wurde: Einmal die gesamte Gardesana bei 25 Grad, offen, und mit beherztem Tritt auf das Eisen. Das hier ist keine Werbung, denn das Testobjekt, eine der ersten Barchette in Deutschland überhaupt, wird seit 2005 nicht mehr hergestellt, und einen Nachfolger für den Roadster gibt es bei Fiat nicht. Ziemlich genau 11 Jahre hat das Auto jetzt auf dem Buckel, und jetzt bekommt es, was es braucht: Einen vollen Tank, eine kurvige Strasse, durchgeknallte Verkehrsfeinde und einen erfahrenen Piloten am Steuer.

Am Morgen, gegen 11 Uhr und nach einem guten Frühstück mit Tee, Olivenbrot und Scamorza brausen wir auf der Gardesana von Campagnola aus Richtung Norden, nach Torbole. Das Wetter verspricht stabile Temperaturen um 25 Grad, wir fahren natürlich offen. Ab Tempo 60 zieht es, aber wir tragen eine Roadsterkappe und, wichtig, eine kaum abdunkelnde Sonnenbrille. Denn auch wenn die Gardesana mit ihren Zypressen lieblich ausschaut, hat sie es mit vielen dunklen Tunnels in sich - wenn man wirklich fährt und keine arme Sau ist, die bei der Autoübergabe zusichern muss, die Karre nicht ordentlich auszufahren, keine Vollgastouren oder harte Bremsmanöver zu machen. Denn genau das brauchen wir hier.

Das ist die Galerie von Tempesta. Diese Galerie ist eine der wenigen Stellen, an der man ganze Kolonnen überholen kann. Wenn man sich traut. Das Problem an dieser Stelle ist, dass links der Felsen ist und rechts die Betonpfeiler. Die wiederum sind so eng, dass man nicht, falls Gegenverkehr kommt, dadurch ausweichen könnte. Was einem auch wenig bringen würde, weil es links davon erst über eine - zugegebenermassen durchbrechbare - Absperrung und dann 30 Meter senkrecht hinunter in den Gardasee geht. Und auf 2 Kilometer Länge auch keine Möglichkeit ist, irgendwo hochzuklettern, wenn man sich schnell genug aus dem Roadster befreit - was beim Überholen an anderen Seen ein Vorteil gegenüber geschlossenen Blechbüchsen ist. Nur eben nicht hier. Sprich, hier gibt es nur drei Möglichkeiten: Vollgas, Vollbremsung und/oder einen schnellen Tod, wahlweise am Entgegenkommenden, am Beton, an der Absperrung, ersaufend im Wagen oder unterkühlt im Wasser. Ersteres verbietet natürlich die Ritterlichkeit. Deshalb schalten wir hinter den niederländischen Wohnwägen bei 50 Sachen runter in den dritten Gang, fangen den Wagen bei 2500 UPM ab und orgeln dann den Motor Richtung 6.500 Umdrehungen. Das dauert keine 5 Sekunden, aber schon bei 4000 sind wir an den Lahmis vorbeigezogen. Wraaamp Wraamp Wramp Wrmp Wrp Rp RPRPRP macht der Motor in der klaustrophobischen Akustik der Galerie, und wir begreifen, dass 136 PS (131 Serie + 5 durch Spezialfilter) bei 4500 Umdrehungen bei läppischen 1060 Kilo Leergewicht eine ganz nette Motorisierung sind.

An dieser Stelle sollte ich vielleicht erzählen, dass ich auch schon andere Autos gefahren bin. Private Rallye-Quattros zum Beispiel. Die hatten eine Digitalanzeige für die Geschwindigkeit. Wenn man bei denen im zweiten Gang auf das Gaspedal trat, zeigte die nur 30 und dann gleich 120 an. Die Prozessoren waren damals Ende der 80er langsam, und die Motoren würde man heute so nicht mehr bauen. In unserer Nachbarschaft wohnt einer, der so einen noch hat und damit Ferraris jagt. So ein Rallye-Quattro, der offroad einen serienmässigen 911 auf der Strasse überholen kann, ist im Vergleich mit der Barchetta eine andere Dimension, aber darum geht es ja nicht. Nur um die Frage, ob der Wagen in kritischen Situationen genug Power hat. Ich würde sagen: Nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Gut abgestimmt. Unten raus könnte ein wenig mehr Wumms sein, aber die Kombination aus geringem Gewicht und Leistung entscheidet.

Und natürlich die Lenkung, wenn man doch schnell mal reinziehen muss. Wir merken schon in den normalen, langgezogenen Kurven, dass wir den Wagen lässig mit zwei Fingern der linken Hand steuern können. Fiat hat als Basis der Barchetta den ohnehin schon kurzen Punto verkürzt. Wie italienische Rennradmanufakturen, die bei den guten Maschinen den Radstand unter 96 Zentimeter bringen, damit es immer schön leicht in die Kurve kippt. Und das geht prima. Geradeaus fahren mit der Barchetta ist öde, hier, am Beginn der Gardesana Occidentale hinter Riva Richtung Süden ist sie nur eine launische, nervöse Zicke.

Aber in den engeren Kurven wird sie ein echter Tiefflieger mit ausgefahrenen Rädern. In dem Auto ist verdammt wenig Platz, aber jetzt sitzt es perfekt wie ein Massanzug, der Schalthebel liegt super neben dem Lederlenkrad, die Schaltung, die beim normalen Fahren etwas hakelig wirkt, zeigt mit den kurzen Wegen, wie knackig das sein kann, hochjagen, den 3. Gang überspringen, dann den 2. bei 5000 wieder reinknallen und die engen Kurven ohne Bremsen nehmen, während die Cretins hinter einem hektisch in die Eisen steigen, wir können nur lächeln und dabei das Lenkrad mit der lässig aufgestützten linken Hand führen, oder dieselbe mal eben raushängen lassen und knipsen.

Auch wenn man so auf all die Familienkutschen aufläuft und in den Kurven auch den drängelnden einheimischen Rabauken mit ihren grossen BMWs und Alfas enteilt, ist das noch nichts Besonderes. Im Prinzip ist die Barchetta auf normalen Kurvenstrecken ein sehr gutmütiges Fahrzeug, das nicht zum plötzlichen Ausbrechen neigt und es einen merken lässt, wenn es brenzlig wird. Und das auch ohne elektronische Hilfen. Vor uns gurkt kurz vor Limone ein alter BMW Z3 durch die Kurven, ganz traurig ist das zum Anschauen. Heckantrieb, behaupten Sonntagsfahrer, sei in den Kurven besser, aber ich kenne den Z3, den SLK 350 und die Barchetta, und glaube es nicht. Um echte Vorteile gegenüber der ultrakurzen Barchetta zu haben, müsste man mit Heckantrieb schon driften können - und das können die allerwenigsten. Reifenquietschen in Kurven ist übrigens nicht driften, da braucht man in der Regel einen, der es einem beibringt. Wer da kein ordentliches Training hat und es alle paar Tage übt, lügt einfach, wenn er vom Driften in seinem Nuttenflitscherl schwafelt.

Die Stunde der Wahrheit kommt nicht auf der Gardesana, sondern auf einer der knackigsten Alpenstrecken überhaupt: Hinter Gargnano rauf zum Lago di Valvestino. Ich kann nur jedem raten, vorher ordentlich zu essen und sich unterhalb des zu befahrenden Berges den wirklich schönen Friedhof von Gargnano anzuschauen: da liegen manche, die die Strecke unterschätzt haben. Wenn da "Tornate" steht, kommt auch eine Kurve, bei dem es einem die Augäpfel an die Aussenseite quetscht. Dabei sind die Haarnadelkurven noch locker, wenn man mal davon absieht, dass es dahinter oft ohne Absperrung 400 Meter nach unten direkt Richtung des besagten Friedhofs geht. Die Vegetation ist so nett mediterran, aber wer den Flüelapass kennt: Drei mal so viele Kurven auf der halben Strecke, und die Fahrbahn ist auch nur halb so breit. Es gibt drei Stellen, wo man 200 Meter weit sieht, ansonsten geht es nirgends gerade aus, ausser man nimmt die Abkürzung nach unten. Hier braucht man nur die ersten drei Gänge, wer behauptet, schneller als 90 fahren zu können, ist auch als Motorradfahrer ein Lügner.

Hier könnten wir so fahren, dass uns das eigene Frühstück wieder hochkommt. Aber die Barchetta zeigt, was in ihr steckt: Viel Kraft aus dem kurzen Getriebe, und, noch wichtiger, saubere Bremsen, die man nur kurz antippen muss, um danach in dem Scheiteln der Kurve wieder Gas zu geben. Da oben kommt eigentlich nur drei Käffer und ein Stausee, die Strasse wird kaum gepflegt, Schlaglöcher gibt es wie Sand am Meer. Hinter dem letzten Kaff sollte man die "Caduta Sassi" Schilder ernst nehmen, gerade in dieser Jahreszeit. Wenn erst mal die Brocken rumliegen und man noch 15 Meter entfernt ist, lernt man das ABS der Barchetta zu schätzen. Man muss schon in die Eisen steigen, die Bremsen wollen getreten werden, und das nicht zu knapp. Hilfreich ist auch das fehlende Dach: Offen hat man einfach eine bessere Sicht auf die kommenden Überraschungen, seien es Kurven schneidende Biker oder über die Strasse watschelnde deutsche Touristen stilecht mit Camperhütchen auf dem Weg zum - beinahe letzten - Panorama. Direkt hinter der Kurve...

Oben am Stausee machen wir eine kleine Pause. Die Strecke verlangt einem viel ab, es ist wirklich Motor"sport", entsprechend ausgelaugt ist man auch. Es ist immer ein gutes Zeichen, wenn ein Auto mehr verträgt als der Fahrer: Kein Rasseln im Kühler, kein Knacken, das Auto ist schön verwindungssteif, was natürlich auf Kosten der Grösse geht. Das Ding ist mehr als ein plattgequetschter Punto, es ist ein echter Bergsportwagen, der mit seinem geringen Gewicht, der dauerhaft hohen Leistung zwischen 2000 und 6500 UPM und der kurzen Schaltung auf solchen Strecken daheim ist.

Wieder unten angekommen, erscheinen uns die Kurven Richtun Saló doch etwas öde. Es geht hier, wo das Tal breiter wird, durch viele Orte, und deshalb rollt der Wagen recht behäbig mit 60 im vierten Gang dahin. So braucht er auch nicht allzu viel Benzin, und nachdem solche Rasereien wie auf den Berg eher selten waren, kommen wir im Schnitt der letzten Woche auf etwa 8 Liter Super auf 100 Kilometer. Offen fahren wir ohnehin am liebsten nur 80, das reicht völlig, und wir haben auch was von der Landschaft.

Am Südende des Gardasees wird es dann doch etwas langweilig, und deshalb folgen wir der weissen Vespa in die kleinen Seitenstrassen hinauf zu den Weindörfern. Die Dame ist flott unterwegs, aber die Barchetta bleibt in allen Kurven problemlos dran. Das hier sind die Strecken, die zum Genussfahren einladen, im Autoradio läuft die Italienerin in Algier von Gioacchino Rossini, und bis zu 100 Sachen reicht die Lautstärke der gut, wenngleich nicht brilliant klingenden Anlage locker aus. Letztlich führt uns die Vespa in einen Ort, wo wir ein Restaurant mit Terasse finden, in dem wir eine längere Pause machen, mit diesem Blick über die Hügel am südwestlichen See. Und beim Salat ein Fazit ziehen.

Kaufen? Klares Nein. Langfristig hatte die Barchetta für den doch recht hohen Preis erbärmliche Macken, die man auf einer Tour um den See kaum erkennt: Der Phasenversteller ist serienmässig Müll, der Kofferraum ist zu klein, die Plastikteile neigen zum brechen, die Bremsen könnten besser sein. Zuviel für 22.000 Euro, die die Karre damals mit allen Extras - Nebelscheinwerfern, Alufelgen, Hardtop - meine Eltern gekostet hat. Man muss fairerweise dazusagen, dass auch andere Marken ähnliche Probleme haben: Wer im Winter beim SLK die Traktionskontrolle testet, wird in Bruchteilen einer Sekunde allen Ärger erleben, den er mit den nicht funktionierenden Lenkradschaltern in einem Jahr haben wird. Wegen denen war meine kleine Schwester in fünf Monaten drei mal in der Werkstatt. Dass ich öfters bebeulte Z3 und Z4 sehe, ist sicher auch kein gutes Zeichen - ganz abgesehen vom Ruf, der BMW vorauseilt. Der Mazda MX5 ist japanisch langweilig und hat bei weitem nicht den brutalen Nudelholz-Charme einer venetianischen Dorfschönheit, der die Barchetta auszeichnet, wenn sie wieder Richtung Norden durch die Kurven prescht.

Und die Peugots mit den Blechdächern sind ohnehin nur was für Omas und PR-Nutten, die um ihre Fingernägel fürchten. Sagen wir es so: Bei den aktuellen Gebrauchtpreisen für die Barchetta, die gerade den untersten Rand austesten, ist sie ein klarer Kauf. In 10 Jahren wird sie ein begehrter Klassiker sein, insofern denke ich, dass sich heute und bei geringer Fahrleistung der Wertverlust in engsten Grenzen halten wird. Gleiches gilt übrigens auch das Fiat Coupé, den Porsche 928 und den alten Audi TT. Kaufen, im Sommer fahren, den Rest der Zeit einmotten, und die Neffen werden in 20 Jahren leuchtende Augen bekommen. Wie wir, als wir am Abend bei Brenzone den Sonnenuntergang mit der Barchetta erleben

Man kann sagen was man will, aber sie hat einfach einen geilen Arsch.

Nachbemerkung: Ich habe nichts gegen Autotests. Gerne auch in einem passenden Umfeld. Autos wollen artgerecht gehalten werden, die Barchetta ist hier so passend wie ein Kastratenmanta bei nicht mehr jungen Dienstleistern in scheusslichen Städten Norddeutschlands. Ich würde (OpelFordRenaultMazda ausgenommen) nicht automatisch nein sagen, zum einen, weil ich gerne Neues ausprobiere, zum anderen, weil ich vermutlich sehr genau aufpassen würde, dass ich mich vor niemandes Karren spannen lasse - was ich Don Dahlmann oder Felix nicht vorwerfen würde, die aber m. E. im fraglichen Fall - fraglos achtenswert - als Credibility-Zusatz im Unterschichtengaudiblogsumpf angeworben wurden. Sprich, ich würde nichts testen, wo pauschale Spesen im Raum stehen, und andere Leute mitwursteln, deren Kompetenz ich - übrigens bei alles Beteiligten - klar in Frage stelle. Testen heisst einkalkulieren, dass das Testobjekt in 100 Stücken zurückkommt und seriös eingeordnet wird. Ein Mann, eine Strecke, ein Auto. Das ist der Deal. Alles andere ist nur PR-ingelpietz ohne Anfassen.

Man muss also nicht aussehen wie ein schlechtverdienender Juniorzuhälter, dessen Armut sich in der Karre wiederspiegelt, wenn man ohne eine Hand voll Schmierung ein Auto testen will. Man kann es con bella virtute als Gentiluomo tun. Und genau darum geht es hier. Nachdem uns die Reise nach Italien vier Tage lang zu kulturellen Höhepunkten gebracht hat, schenken wir unserer Barchetta den fünften Tag. Sprich, wir geben ihr eine artgerechte Haltung und testen sie in einem Umfeld, für das sie gemacht wurde: Einmal die gesamte Gardesana bei 25 Grad, offen, und mit beherztem Tritt auf das Eisen. Das hier ist keine Werbung, denn das Testobjekt, eine der ersten Barchette in Deutschland überhaupt, wird seit 2005 nicht mehr hergestellt, und einen Nachfolger für den Roadster gibt es bei Fiat nicht. Ziemlich genau 11 Jahre hat das Auto jetzt auf dem Buckel, und jetzt bekommt es, was es braucht: Einen vollen Tank, eine kurvige Strasse, durchgeknallte Verkehrsfeinde und einen erfahrenen Piloten am Steuer.

Am Morgen, gegen 11 Uhr und nach einem guten Frühstück mit Tee, Olivenbrot und Scamorza brausen wir auf der Gardesana von Campagnola aus Richtung Norden, nach Torbole. Das Wetter verspricht stabile Temperaturen um 25 Grad, wir fahren natürlich offen. Ab Tempo 60 zieht es, aber wir tragen eine Roadsterkappe und, wichtig, eine kaum abdunkelnde Sonnenbrille. Denn auch wenn die Gardesana mit ihren Zypressen lieblich ausschaut, hat sie es mit vielen dunklen Tunnels in sich - wenn man wirklich fährt und keine arme Sau ist, die bei der Autoübergabe zusichern muss, die Karre nicht ordentlich auszufahren, keine Vollgastouren oder harte Bremsmanöver zu machen. Denn genau das brauchen wir hier.

Das ist die Galerie von Tempesta. Diese Galerie ist eine der wenigen Stellen, an der man ganze Kolonnen überholen kann. Wenn man sich traut. Das Problem an dieser Stelle ist, dass links der Felsen ist und rechts die Betonpfeiler. Die wiederum sind so eng, dass man nicht, falls Gegenverkehr kommt, dadurch ausweichen könnte. Was einem auch wenig bringen würde, weil es links davon erst über eine - zugegebenermassen durchbrechbare - Absperrung und dann 30 Meter senkrecht hinunter in den Gardasee geht. Und auf 2 Kilometer Länge auch keine Möglichkeit ist, irgendwo hochzuklettern, wenn man sich schnell genug aus dem Roadster befreit - was beim Überholen an anderen Seen ein Vorteil gegenüber geschlossenen Blechbüchsen ist. Nur eben nicht hier. Sprich, hier gibt es nur drei Möglichkeiten: Vollgas, Vollbremsung und/oder einen schnellen Tod, wahlweise am Entgegenkommenden, am Beton, an der Absperrung, ersaufend im Wagen oder unterkühlt im Wasser. Ersteres verbietet natürlich die Ritterlichkeit. Deshalb schalten wir hinter den niederländischen Wohnwägen bei 50 Sachen runter in den dritten Gang, fangen den Wagen bei 2500 UPM ab und orgeln dann den Motor Richtung 6.500 Umdrehungen. Das dauert keine 5 Sekunden, aber schon bei 4000 sind wir an den Lahmis vorbeigezogen. Wraaamp Wraamp Wramp Wrmp Wrp Rp RPRPRP macht der Motor in der klaustrophobischen Akustik der Galerie, und wir begreifen, dass 136 PS (131 Serie + 5 durch Spezialfilter) bei 4500 Umdrehungen bei läppischen 1060 Kilo Leergewicht eine ganz nette Motorisierung sind.

An dieser Stelle sollte ich vielleicht erzählen, dass ich auch schon andere Autos gefahren bin. Private Rallye-Quattros zum Beispiel. Die hatten eine Digitalanzeige für die Geschwindigkeit. Wenn man bei denen im zweiten Gang auf das Gaspedal trat, zeigte die nur 30 und dann gleich 120 an. Die Prozessoren waren damals Ende der 80er langsam, und die Motoren würde man heute so nicht mehr bauen. In unserer Nachbarschaft wohnt einer, der so einen noch hat und damit Ferraris jagt. So ein Rallye-Quattro, der offroad einen serienmässigen 911 auf der Strasse überholen kann, ist im Vergleich mit der Barchetta eine andere Dimension, aber darum geht es ja nicht. Nur um die Frage, ob der Wagen in kritischen Situationen genug Power hat. Ich würde sagen: Nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Gut abgestimmt. Unten raus könnte ein wenig mehr Wumms sein, aber die Kombination aus geringem Gewicht und Leistung entscheidet.

Und natürlich die Lenkung, wenn man doch schnell mal reinziehen muss. Wir merken schon in den normalen, langgezogenen Kurven, dass wir den Wagen lässig mit zwei Fingern der linken Hand steuern können. Fiat hat als Basis der Barchetta den ohnehin schon kurzen Punto verkürzt. Wie italienische Rennradmanufakturen, die bei den guten Maschinen den Radstand unter 96 Zentimeter bringen, damit es immer schön leicht in die Kurve kippt. Und das geht prima. Geradeaus fahren mit der Barchetta ist öde, hier, am Beginn der Gardesana Occidentale hinter Riva Richtung Süden ist sie nur eine launische, nervöse Zicke.

Aber in den engeren Kurven wird sie ein echter Tiefflieger mit ausgefahrenen Rädern. In dem Auto ist verdammt wenig Platz, aber jetzt sitzt es perfekt wie ein Massanzug, der Schalthebel liegt super neben dem Lederlenkrad, die Schaltung, die beim normalen Fahren etwas hakelig wirkt, zeigt mit den kurzen Wegen, wie knackig das sein kann, hochjagen, den 3. Gang überspringen, dann den 2. bei 5000 wieder reinknallen und die engen Kurven ohne Bremsen nehmen, während die Cretins hinter einem hektisch in die Eisen steigen, wir können nur lächeln und dabei das Lenkrad mit der lässig aufgestützten linken Hand führen, oder dieselbe mal eben raushängen lassen und knipsen.

Auch wenn man so auf all die Familienkutschen aufläuft und in den Kurven auch den drängelnden einheimischen Rabauken mit ihren grossen BMWs und Alfas enteilt, ist das noch nichts Besonderes. Im Prinzip ist die Barchetta auf normalen Kurvenstrecken ein sehr gutmütiges Fahrzeug, das nicht zum plötzlichen Ausbrechen neigt und es einen merken lässt, wenn es brenzlig wird. Und das auch ohne elektronische Hilfen. Vor uns gurkt kurz vor Limone ein alter BMW Z3 durch die Kurven, ganz traurig ist das zum Anschauen. Heckantrieb, behaupten Sonntagsfahrer, sei in den Kurven besser, aber ich kenne den Z3, den SLK 350 und die Barchetta, und glaube es nicht. Um echte Vorteile gegenüber der ultrakurzen Barchetta zu haben, müsste man mit Heckantrieb schon driften können - und das können die allerwenigsten. Reifenquietschen in Kurven ist übrigens nicht driften, da braucht man in der Regel einen, der es einem beibringt. Wer da kein ordentliches Training hat und es alle paar Tage übt, lügt einfach, wenn er vom Driften in seinem Nuttenflitscherl schwafelt.

Die Stunde der Wahrheit kommt nicht auf der Gardesana, sondern auf einer der knackigsten Alpenstrecken überhaupt: Hinter Gargnano rauf zum Lago di Valvestino. Ich kann nur jedem raten, vorher ordentlich zu essen und sich unterhalb des zu befahrenden Berges den wirklich schönen Friedhof von Gargnano anzuschauen: da liegen manche, die die Strecke unterschätzt haben. Wenn da "Tornate" steht, kommt auch eine Kurve, bei dem es einem die Augäpfel an die Aussenseite quetscht. Dabei sind die Haarnadelkurven noch locker, wenn man mal davon absieht, dass es dahinter oft ohne Absperrung 400 Meter nach unten direkt Richtung des besagten Friedhofs geht. Die Vegetation ist so nett mediterran, aber wer den Flüelapass kennt: Drei mal so viele Kurven auf der halben Strecke, und die Fahrbahn ist auch nur halb so breit. Es gibt drei Stellen, wo man 200 Meter weit sieht, ansonsten geht es nirgends gerade aus, ausser man nimmt die Abkürzung nach unten. Hier braucht man nur die ersten drei Gänge, wer behauptet, schneller als 90 fahren zu können, ist auch als Motorradfahrer ein Lügner.

Hier könnten wir so fahren, dass uns das eigene Frühstück wieder hochkommt. Aber die Barchetta zeigt, was in ihr steckt: Viel Kraft aus dem kurzen Getriebe, und, noch wichtiger, saubere Bremsen, die man nur kurz antippen muss, um danach in dem Scheiteln der Kurve wieder Gas zu geben. Da oben kommt eigentlich nur drei Käffer und ein Stausee, die Strasse wird kaum gepflegt, Schlaglöcher gibt es wie Sand am Meer. Hinter dem letzten Kaff sollte man die "Caduta Sassi" Schilder ernst nehmen, gerade in dieser Jahreszeit. Wenn erst mal die Brocken rumliegen und man noch 15 Meter entfernt ist, lernt man das ABS der Barchetta zu schätzen. Man muss schon in die Eisen steigen, die Bremsen wollen getreten werden, und das nicht zu knapp. Hilfreich ist auch das fehlende Dach: Offen hat man einfach eine bessere Sicht auf die kommenden Überraschungen, seien es Kurven schneidende Biker oder über die Strasse watschelnde deutsche Touristen stilecht mit Camperhütchen auf dem Weg zum - beinahe letzten - Panorama. Direkt hinter der Kurve...

Oben am Stausee machen wir eine kleine Pause. Die Strecke verlangt einem viel ab, es ist wirklich Motor"sport", entsprechend ausgelaugt ist man auch. Es ist immer ein gutes Zeichen, wenn ein Auto mehr verträgt als der Fahrer: Kein Rasseln im Kühler, kein Knacken, das Auto ist schön verwindungssteif, was natürlich auf Kosten der Grösse geht. Das Ding ist mehr als ein plattgequetschter Punto, es ist ein echter Bergsportwagen, der mit seinem geringen Gewicht, der dauerhaft hohen Leistung zwischen 2000 und 6500 UPM und der kurzen Schaltung auf solchen Strecken daheim ist.

Wieder unten angekommen, erscheinen uns die Kurven Richtun Saló doch etwas öde. Es geht hier, wo das Tal breiter wird, durch viele Orte, und deshalb rollt der Wagen recht behäbig mit 60 im vierten Gang dahin. So braucht er auch nicht allzu viel Benzin, und nachdem solche Rasereien wie auf den Berg eher selten waren, kommen wir im Schnitt der letzten Woche auf etwa 8 Liter Super auf 100 Kilometer. Offen fahren wir ohnehin am liebsten nur 80, das reicht völlig, und wir haben auch was von der Landschaft.

Am Südende des Gardasees wird es dann doch etwas langweilig, und deshalb folgen wir der weissen Vespa in die kleinen Seitenstrassen hinauf zu den Weindörfern. Die Dame ist flott unterwegs, aber die Barchetta bleibt in allen Kurven problemlos dran. Das hier sind die Strecken, die zum Genussfahren einladen, im Autoradio läuft die Italienerin in Algier von Gioacchino Rossini, und bis zu 100 Sachen reicht die Lautstärke der gut, wenngleich nicht brilliant klingenden Anlage locker aus. Letztlich führt uns die Vespa in einen Ort, wo wir ein Restaurant mit Terasse finden, in dem wir eine längere Pause machen, mit diesem Blick über die Hügel am südwestlichen See. Und beim Salat ein Fazit ziehen.

Kaufen? Klares Nein. Langfristig hatte die Barchetta für den doch recht hohen Preis erbärmliche Macken, die man auf einer Tour um den See kaum erkennt: Der Phasenversteller ist serienmässig Müll, der Kofferraum ist zu klein, die Plastikteile neigen zum brechen, die Bremsen könnten besser sein. Zuviel für 22.000 Euro, die die Karre damals mit allen Extras - Nebelscheinwerfern, Alufelgen, Hardtop - meine Eltern gekostet hat. Man muss fairerweise dazusagen, dass auch andere Marken ähnliche Probleme haben: Wer im Winter beim SLK die Traktionskontrolle testet, wird in Bruchteilen einer Sekunde allen Ärger erleben, den er mit den nicht funktionierenden Lenkradschaltern in einem Jahr haben wird. Wegen denen war meine kleine Schwester in fünf Monaten drei mal in der Werkstatt. Dass ich öfters bebeulte Z3 und Z4 sehe, ist sicher auch kein gutes Zeichen - ganz abgesehen vom Ruf, der BMW vorauseilt. Der Mazda MX5 ist japanisch langweilig und hat bei weitem nicht den brutalen Nudelholz-Charme einer venetianischen Dorfschönheit, der die Barchetta auszeichnet, wenn sie wieder Richtung Norden durch die Kurven prescht.

Und die Peugots mit den Blechdächern sind ohnehin nur was für Omas und PR-Nutten, die um ihre Fingernägel fürchten. Sagen wir es so: Bei den aktuellen Gebrauchtpreisen für die Barchetta, die gerade den untersten Rand austesten, ist sie ein klarer Kauf. In 10 Jahren wird sie ein begehrter Klassiker sein, insofern denke ich, dass sich heute und bei geringer Fahrleistung der Wertverlust in engsten Grenzen halten wird. Gleiches gilt übrigens auch das Fiat Coupé, den Porsche 928 und den alten Audi TT. Kaufen, im Sommer fahren, den Rest der Zeit einmotten, und die Neffen werden in 20 Jahren leuchtende Augen bekommen. Wie wir, als wir am Abend bei Brenzone den Sonnenuntergang mit der Barchetta erleben

Man kann sagen was man will, aber sie hat einfach einen geilen Arsch.

Nachbemerkung: Ich habe nichts gegen Autotests. Gerne auch in einem passenden Umfeld. Autos wollen artgerecht gehalten werden, die Barchetta ist hier so passend wie ein Kastratenmanta bei nicht mehr jungen Dienstleistern in scheusslichen Städten Norddeutschlands. Ich würde (OpelFordRenaultMazda ausgenommen) nicht automatisch nein sagen, zum einen, weil ich gerne Neues ausprobiere, zum anderen, weil ich vermutlich sehr genau aufpassen würde, dass ich mich vor niemandes Karren spannen lasse - was ich Don Dahlmann oder Felix nicht vorwerfen würde, die aber m. E. im fraglichen Fall - fraglos achtenswert - als Credibility-Zusatz im Unterschichtengaudiblogsumpf angeworben wurden. Sprich, ich würde nichts testen, wo pauschale Spesen im Raum stehen, und andere Leute mitwursteln, deren Kompetenz ich - übrigens bei alles Beteiligten - klar in Frage stelle. Testen heisst einkalkulieren, dass das Testobjekt in 100 Stücken zurückkommt und seriös eingeordnet wird. Ein Mann, eine Strecke, ein Auto. Das ist der Deal. Alles andere ist nur PR-ingelpietz ohne Anfassen.

donalphons, 19:43h

... link (70 Kommentare) ... comment

Italien und der Irak

Gestern hielt der neue italienische Ministerpräsident Romano Prodi eine Ansprache, die der sog. "Koalition der Willigen" für den Irakkrieg einen schweren Schlag versetzte. Italien wird den "schweren Fehler" der Unterstützung des Krieges durch einen kontrollierten Rückzug beenden. Um die Bush-Administration, für die der Faschistenkolaborateur Berlusconi den nützlichen, spassigen Idioten in Europa gab, wird es damit noch ein wenig einsamer.

Wer mit offenen Augen durch Italien fährt, kann aber erkennen, wie wichtig das Thema hierzulande ist. Es gibt kein Dorf, wo auch vor Prodis Ansprache nicht an ein, zwei Häusern die Regenbogenfahnen mit der Aufschrift "Pace" hängen. Man bekommt sie überall, sie liegen in Autos im Fond, sie wehen an den Balkonen und von den Fahnenstangen, sie liegen auch in Geschäften, und ich könnte mich verfluchen, dass ich das Bild der Pasta auf der Regenbogenfahne in Valeggio nicht gemacht habe. Seit gestern hat ihre Zahl nochmal zugenommen. Das Thema ist von öffentlichem Interesse, und es wird auch öffentlich ausgetragen. Vor acht Jahren waren alle möglichen Ecken im Veneto, viele Ortsschilder und Mauern mit "Republica del Nord" verschmiert, dem Ziel der rechtsextremen Lega Nord. Das alles ist verschwunden, nur an einem Kreisel in Trento habe ich das noch gesehen. Heute dominiert die Pace-Flagge. Und Bossi, Berlusconi und Mussolini sind nur noch verbleichende Fratzen auf den alten Wahlplakaten.

Wer mit offenen Augen durch Italien fährt, kann aber erkennen, wie wichtig das Thema hierzulande ist. Es gibt kein Dorf, wo auch vor Prodis Ansprache nicht an ein, zwei Häusern die Regenbogenfahnen mit der Aufschrift "Pace" hängen. Man bekommt sie überall, sie liegen in Autos im Fond, sie wehen an den Balkonen und von den Fahnenstangen, sie liegen auch in Geschäften, und ich könnte mich verfluchen, dass ich das Bild der Pasta auf der Regenbogenfahne in Valeggio nicht gemacht habe. Seit gestern hat ihre Zahl nochmal zugenommen. Das Thema ist von öffentlichem Interesse, und es wird auch öffentlich ausgetragen. Vor acht Jahren waren alle möglichen Ecken im Veneto, viele Ortsschilder und Mauern mit "Republica del Nord" verschmiert, dem Ziel der rechtsextremen Lega Nord. Das alles ist verschwunden, nur an einem Kreisel in Trento habe ich das noch gesehen. Heute dominiert die Pace-Flagge. Und Bossi, Berlusconi und Mussolini sind nur noch verbleichende Fratzen auf den alten Wahlplakaten.

donalphons, 13:19h

... link (2 Kommentare) ... comment

1848

Dass der Italiener so dumm war, sich den Berlusconi zu wählen, muss man ihm als Bayer nachsehen, dessen Artgenossen seit Dekaden einer rechtspopulistischen, korrupten Staatspartei mit all ihren Auswüchsen zujubeln. Ja, man muss sogar neidvoll anerkennen, dass sie den Tyrannen in den Arsch getreten haben, während es nördlich der Alpen nicht gelungen ist, das Joch abzuschütteln und Gestalten vom Typ des Strauss zu Lebzeiten mit dem Staatsanwalt zu konfrontieren.

Auch eine Mahnmaldebatte kann man sich hier sparen. An den meisten Rathäusern, im Zentrum der Stadt, erinnern Marmorplatten an das Geschehene. Italiener haben ohnehin eine grosse Freude daran, mit weissen Marmorplatten an die guten und schlechten Tage der Geschichte zu erinnern. Deutsche Besatzung und italienische Faschisten werden mit dem einen Wort "Nazifascista" im selben Topf gegart, und wer seine Jungen bei den Partisanen verlor, konnte schon bald nach dem Krieg mit ehrender Erwähnung rechnen.

Aber noch ein Unterschied zu Deutschland ist zu sehen: Die vielen Denkmäler für den Aufstand 1848/49, in dem Oberitalien versuchte, das österreichische Joch und die Unterdrückung durch das System Metternich abzuschütteln. Man weiss, wie es ausgegangen ist, Österreich und seinen Mördern Hayenau und Radetzky gelang es mit roher Gewalt und Bombardierung der Zivilbevölkerung noch ein Mal, Italien zu unterdrücken - wie es auch in Deutschland den Fürstentümern gelang, die freiheitlichen Bestrebungen zu unterdrücken. Für Italien wie Deutschland ging es um die Einheit, die Freiheit und ein Ende des Absolutismus, gegen die erbärmlichen Potentaten, die Stendhal in der Karthause von Parma schildert, und für die Ideale der Menschenrechte, für die Heine in Deutschland verboten wurde. Auf den Barrikaden in Brescia und Württemberg ging es um die gleichen Werte, in Berlin, Wien und Verona starben die Bürger für das, was für uns heute als moderner Staat selbstverständlich ist.

In Italien wird man an jedem Flussübergang, in jedem Dorf, an vielen Strassen in den Städten daran erinnert. In Italien bekennt sich der Staat zu denen, die für ihn 1848 aufgestanden sind. Und Deutschland? Wo sind in Berlin die Marmortafeln, die die Barrikaden kennzeichnen? Was hat Frankfurt mehr als die Paulskirche, die nicht mehr ist als ein Zeichen der Unterordnung der Feigen unter die Obrigkeit? Wo wird denn gefeiert, dass der Bürger mit Flinte, Stein und Säbel gegen die Machthaber revoltierte, wo ehrt unsere Demokratie diejenigen, die sich dem Geist der Gegenaufklärung widersetzten, vom Handwerker über den Bürger bis zum jungen Marx?

Es gibt der feinen Stunden so wenige in Deutschland, dieser Heimstatt des Untertanentums, und weil so ein Aufstand nicht zum Spiesser passen mag, weil man lieber Biedersinn beschwört als sich all der Grausamkeiten erinnert, bei den hungrigen Webern beginnend über die Kehrseiten des technischen Fortschritts bis zu den Familien, die vor weniger als 100 Jahren allesamt in den schlecht geheizten Dachstuben an Tuberkolose verendeten, weil man hierzulande lieber stirbt, als die Klappe aufzureissen, weil es sich auf Knien gut vegetieren lässt - darum haben wir so wenige dieser Tafeln. In den Schulen ist 48 die Vorstufe zu Bismarcks Sozialgesetzen, man sagt uns nicht, dass hier mehr erreicht wurde als ein Scheitern, dass in den Gassen der Städte für die Menschenwürde gefochten wurde, dass Demonstration ein Grundrecht ist, das nur lebt, wenn man es nutzt. 1848 passt nicht in die Ideologie der Herrschenden, es passt nicht zur Verblödung unserer Medien, kein Kranz, kein Marmor, eine Fussnote der Geschichte, so wird das öffentlich umgesetzt, eine Beleidigung für die, die unter heute unvorstellbarfen Zwängen ihren Mut bewiesen - die bigotten Bayern einmal ausgenommen, ich weiss.

Italien aber zeigt, dass man keinen Place da la Bastille braucht und keinen Winterpalast, keinen Ort und keinen symbolhaften Moment, um derer zu gedenken, die sich nicht abfinden wollten mit Tyrannei. Vieles mag hier geschichtlich verklittert sein, Italien scheiterte 1849 auch an sich selbst, die Geschichte ist voller Verrat, Uneinigkeit und Dummheit, auch Nationalstolz spielt eine grosse Rolle, aber warum auch nicht? Wenn im rechten Schweinekoben der Republik schon von Patriotismus gegrunzt wird, dann eben solchen wie der von 1848, mit dem Bajonett an der Gurgel der Obrigkeit. Es ist ja nicht so, dass in der Folgezeit viel Ruhmvolles aus diesem Begriff, zwischen Wagnergefurz und Hitlergeschrei, entstanden wäre.

Auch eine Mahnmaldebatte kann man sich hier sparen. An den meisten Rathäusern, im Zentrum der Stadt, erinnern Marmorplatten an das Geschehene. Italiener haben ohnehin eine grosse Freude daran, mit weissen Marmorplatten an die guten und schlechten Tage der Geschichte zu erinnern. Deutsche Besatzung und italienische Faschisten werden mit dem einen Wort "Nazifascista" im selben Topf gegart, und wer seine Jungen bei den Partisanen verlor, konnte schon bald nach dem Krieg mit ehrender Erwähnung rechnen.

Aber noch ein Unterschied zu Deutschland ist zu sehen: Die vielen Denkmäler für den Aufstand 1848/49, in dem Oberitalien versuchte, das österreichische Joch und die Unterdrückung durch das System Metternich abzuschütteln. Man weiss, wie es ausgegangen ist, Österreich und seinen Mördern Hayenau und Radetzky gelang es mit roher Gewalt und Bombardierung der Zivilbevölkerung noch ein Mal, Italien zu unterdrücken - wie es auch in Deutschland den Fürstentümern gelang, die freiheitlichen Bestrebungen zu unterdrücken. Für Italien wie Deutschland ging es um die Einheit, die Freiheit und ein Ende des Absolutismus, gegen die erbärmlichen Potentaten, die Stendhal in der Karthause von Parma schildert, und für die Ideale der Menschenrechte, für die Heine in Deutschland verboten wurde. Auf den Barrikaden in Brescia und Württemberg ging es um die gleichen Werte, in Berlin, Wien und Verona starben die Bürger für das, was für uns heute als moderner Staat selbstverständlich ist.

In Italien wird man an jedem Flussübergang, in jedem Dorf, an vielen Strassen in den Städten daran erinnert. In Italien bekennt sich der Staat zu denen, die für ihn 1848 aufgestanden sind. Und Deutschland? Wo sind in Berlin die Marmortafeln, die die Barrikaden kennzeichnen? Was hat Frankfurt mehr als die Paulskirche, die nicht mehr ist als ein Zeichen der Unterordnung der Feigen unter die Obrigkeit? Wo wird denn gefeiert, dass der Bürger mit Flinte, Stein und Säbel gegen die Machthaber revoltierte, wo ehrt unsere Demokratie diejenigen, die sich dem Geist der Gegenaufklärung widersetzten, vom Handwerker über den Bürger bis zum jungen Marx?

Es gibt der feinen Stunden so wenige in Deutschland, dieser Heimstatt des Untertanentums, und weil so ein Aufstand nicht zum Spiesser passen mag, weil man lieber Biedersinn beschwört als sich all der Grausamkeiten erinnert, bei den hungrigen Webern beginnend über die Kehrseiten des technischen Fortschritts bis zu den Familien, die vor weniger als 100 Jahren allesamt in den schlecht geheizten Dachstuben an Tuberkolose verendeten, weil man hierzulande lieber stirbt, als die Klappe aufzureissen, weil es sich auf Knien gut vegetieren lässt - darum haben wir so wenige dieser Tafeln. In den Schulen ist 48 die Vorstufe zu Bismarcks Sozialgesetzen, man sagt uns nicht, dass hier mehr erreicht wurde als ein Scheitern, dass in den Gassen der Städte für die Menschenwürde gefochten wurde, dass Demonstration ein Grundrecht ist, das nur lebt, wenn man es nutzt. 1848 passt nicht in die Ideologie der Herrschenden, es passt nicht zur Verblödung unserer Medien, kein Kranz, kein Marmor, eine Fussnote der Geschichte, so wird das öffentlich umgesetzt, eine Beleidigung für die, die unter heute unvorstellbarfen Zwängen ihren Mut bewiesen - die bigotten Bayern einmal ausgenommen, ich weiss.

Italien aber zeigt, dass man keinen Place da la Bastille braucht und keinen Winterpalast, keinen Ort und keinen symbolhaften Moment, um derer zu gedenken, die sich nicht abfinden wollten mit Tyrannei. Vieles mag hier geschichtlich verklittert sein, Italien scheiterte 1849 auch an sich selbst, die Geschichte ist voller Verrat, Uneinigkeit und Dummheit, auch Nationalstolz spielt eine grosse Rolle, aber warum auch nicht? Wenn im rechten Schweinekoben der Republik schon von Patriotismus gegrunzt wird, dann eben solchen wie der von 1848, mit dem Bajonett an der Gurgel der Obrigkeit. Es ist ja nicht so, dass in der Folgezeit viel Ruhmvolles aus diesem Begriff, zwischen Wagnergefurz und Hitlergeschrei, entstanden wäre.

donalphons, 12:38h

... link (8 Kommentare) ... comment

: : : denn sie wissen nicht was sie tun sollen : : :

Donnerstag, 18. Mai 2006

Nachtrag Dienstag: Sirmione

Das Witzige an den Grotten des Catull ist, dass es sich dabei weder um Grotten noch um Besitz des berühmten Dichters und Zeitgenossen Cäsars handelt. Allein, was noch zu sehen ist, ist der Keller einer hundert Jahre jüngeren Villa, von der sonst fast nichts aufrecht Stehendes erhalten ist. Das aber, und das rechtfertigt den Besuch und die Belästigungen der Anreise, in wirklich sagenhaft schöner Landschaft.

Hier, auf einem Sporn im Gardasee gelegen, hatte man von der Terasse einen exquisiten Blick über den See, und mit ein wenig Dunst konnte man sich auch an einem Tal am Meeresrand wähnen. Sollte Catull, der aus Verona stammt und im Gesang XXXI angibt, ein Haus in Sirmione besessen zu haben, tatsächlich hier gewohnt haben, dürfte es ihm ein Leichtes gewesen sein, hier die Damen der römischen Gesellschaft flachzulegen. Nicht, dass es ihm schwer gefallen wäre, einen Ersatz für die ungetreue Lesbia zu finden, allein es ist eine un bestreitbare Tatsache, dass Urlaub in einer schönen Gegend freimütige, mitunter getrennt reisende Paare zur Übereinkunft bringt, dass Urlaub in der Liste anderer Liebschaften nicht zählt. Hier oben, da bin ich mir sicher, wurde sehr oft nicht gezählt.

Dass einem solche Gedanken nicht durch reale Menschen vergällt werden, ist ein weiteres Glück dieses Ortes. Sirmione ist voll von deutschem Plebs, das lieber Sandalen trägt, als ein paar läppische Schmerzen in normalen Schuhen zu ertragen, und sich dann wundert, wie ekelhaft so ein am Stein eingeschlagener Zeh schmerzen kann. Abwechslung bringen schwabblige Freibäuche des weiblichen Nachwuchses, umschlossen von rosa, orangen und weissen Fetzen, oft auch mit Glitzeraufdruck, und die Hardrockfreaks, die mit ihren schwarzen Surfershorts zum schwarzen Korn-T-Shirt noch eine Ecke gewollt ungutbürgerlicher aussehen, als daheim in Passau, Lenggries oder Altötting. Sirmione, das zieht sie dennoch an, es ist ein ekelhaftes Kitschkaff, die überlaufene Scaligerburg am Ortseingang ist ein bedeutungsloser Steinhaufen, aber der Ort nutzt mit seinen winkligen Gassen und der aufgestauten Hitze und dem Tegestouristenmief ab. Gegen Ende, Richtung Grotten, nimmt der Strom der schlecht gekleideten Leute, die Italiener nicht umsonst angeekelt betrachten, merklich ab.

Kurz vor der Villa, in der eine Zeit Maria Callas residierte, warten dann kleine, scheussliche Elektrozüge auf fussfaule Pauschaltouristen. Ein Euro kostet das Oneway-Ticket, vielleicht in der Hoffnung, dass sich das Pack angesichts der Schönheit und vielleicht auch der Eleganz des Park Hotels der Verzweiflung an der Spitze des Vorsprung hingeben möchte und, gleich den Verurteilten des tarpejischen Felsens, seiner Schmach mit einem Sprung über die Klippen ein Ende setzen will. Dann braucht man natürlich keine Rückfahrgelegenheit.

Allein, der Obolus ist schon demotivierend genug: Die letzten versprengten Reste der Höllenausgeburten sehen die Preistafel, überlegen, wie weit man wohl für einen Euro mit dere deutschen Bahn kommen würde - locker 5 Kilometer - und denken, dass es auch bei der nötigen Begrenzung der üblichen Touristenabzocke sicher 2 Kilomter sind, die in ihren Latschen zu bewältigen nach dem fiesen Pflaster von Sirmione kein Vergnügen ist. So kehrt der Deutsche um, kauft einen kombinierten Flaschenöffnher/Korkenzieher aus Messing mit dem Abbild Catulls sowie ein Stück Pizza aus der Microwelle, ist seines erbärmlichen Daseins froh und erlaubt mir, einsam auf der Spitze der Halbinsel meinen Gedanken über eine untreue Lesbia und diese meine Zeit nachzuhängen.

Salve, nec minimo puella naso

nec bello pede nec nigris ocellis

nec longis digitis nec ore sicco

nec sane nimis elegante lingua,

decoctoris amica Formiani.

ten provincia narrat esse bellam?

tecum Lesbia nostra comparatur?

o saeclum insapiens et infacetum!

Hier, auf einem Sporn im Gardasee gelegen, hatte man von der Terasse einen exquisiten Blick über den See, und mit ein wenig Dunst konnte man sich auch an einem Tal am Meeresrand wähnen. Sollte Catull, der aus Verona stammt und im Gesang XXXI angibt, ein Haus in Sirmione besessen zu haben, tatsächlich hier gewohnt haben, dürfte es ihm ein Leichtes gewesen sein, hier die Damen der römischen Gesellschaft flachzulegen. Nicht, dass es ihm schwer gefallen wäre, einen Ersatz für die ungetreue Lesbia zu finden, allein es ist eine un bestreitbare Tatsache, dass Urlaub in einer schönen Gegend freimütige, mitunter getrennt reisende Paare zur Übereinkunft bringt, dass Urlaub in der Liste anderer Liebschaften nicht zählt. Hier oben, da bin ich mir sicher, wurde sehr oft nicht gezählt.

Dass einem solche Gedanken nicht durch reale Menschen vergällt werden, ist ein weiteres Glück dieses Ortes. Sirmione ist voll von deutschem Plebs, das lieber Sandalen trägt, als ein paar läppische Schmerzen in normalen Schuhen zu ertragen, und sich dann wundert, wie ekelhaft so ein am Stein eingeschlagener Zeh schmerzen kann. Abwechslung bringen schwabblige Freibäuche des weiblichen Nachwuchses, umschlossen von rosa, orangen und weissen Fetzen, oft auch mit Glitzeraufdruck, und die Hardrockfreaks, die mit ihren schwarzen Surfershorts zum schwarzen Korn-T-Shirt noch eine Ecke gewollt ungutbürgerlicher aussehen, als daheim in Passau, Lenggries oder Altötting. Sirmione, das zieht sie dennoch an, es ist ein ekelhaftes Kitschkaff, die überlaufene Scaligerburg am Ortseingang ist ein bedeutungsloser Steinhaufen, aber der Ort nutzt mit seinen winkligen Gassen und der aufgestauten Hitze und dem Tegestouristenmief ab. Gegen Ende, Richtung Grotten, nimmt der Strom der schlecht gekleideten Leute, die Italiener nicht umsonst angeekelt betrachten, merklich ab.

Kurz vor der Villa, in der eine Zeit Maria Callas residierte, warten dann kleine, scheussliche Elektrozüge auf fussfaule Pauschaltouristen. Ein Euro kostet das Oneway-Ticket, vielleicht in der Hoffnung, dass sich das Pack angesichts der Schönheit und vielleicht auch der Eleganz des Park Hotels der Verzweiflung an der Spitze des Vorsprung hingeben möchte und, gleich den Verurteilten des tarpejischen Felsens, seiner Schmach mit einem Sprung über die Klippen ein Ende setzen will. Dann braucht man natürlich keine Rückfahrgelegenheit.

Allein, der Obolus ist schon demotivierend genug: Die letzten versprengten Reste der Höllenausgeburten sehen die Preistafel, überlegen, wie weit man wohl für einen Euro mit dere deutschen Bahn kommen würde - locker 5 Kilometer - und denken, dass es auch bei der nötigen Begrenzung der üblichen Touristenabzocke sicher 2 Kilomter sind, die in ihren Latschen zu bewältigen nach dem fiesen Pflaster von Sirmione kein Vergnügen ist. So kehrt der Deutsche um, kauft einen kombinierten Flaschenöffnher/Korkenzieher aus Messing mit dem Abbild Catulls sowie ein Stück Pizza aus der Microwelle, ist seines erbärmlichen Daseins froh und erlaubt mir, einsam auf der Spitze der Halbinsel meinen Gedanken über eine untreue Lesbia und diese meine Zeit nachzuhängen.

Salve, nec minimo puella naso

nec bello pede nec nigris ocellis

nec longis digitis nec ore sicco

nec sane nimis elegante lingua,

decoctoris amica Formiani.

ten provincia narrat esse bellam?

tecum Lesbia nostra comparatur?

o saeclum insapiens et infacetum!

donalphons, 23:27h

... link (8 Kommentare) ... comment

Nachtrag Montag: Bei Gonzaga denke ich immer an Gorgonzola

Tod, wo ist Dein Stachel? Hölle, wo ist Dein Sieg? will ich verächtlich an diesem Abend des 15. Mai in die laue Abendluft kurz hinter Garda rufen, hinein in das Farbenspiel aus Blau, Violett, Rot und Rosa, das sich über die Hügel von Torbole bis Salo erstreckt, so schön, so unabbildbar grandios ist dieser Sonnenuntergang. Sieg? murmelt die verschlafene Hölle, moment, ja, da hätten wir was im Angebot, Ihre Bilder von diesem Abend, bittschön, allesamt unsagbar kitschig geworden, da haben sich unsere Bildwandlerbeamten aber auch alle Mühe gegeben, macht 20 Karmapunkte Bearbeitungsgebühr, da bitte.

Dabei hatte alles so prächtig angefangen. Dottore Porcamadonna, sagte meine Wirtin am Frühstückstisch, ein Anruf, ein Anruf für Sie! Komisch, dachte ich, so schnell geht das mit dem Kontoüberziehen doch nicht, ausserdem, die Bank hat doch die Nummer gar nicht... Es war denn auch der Vater von Pauline und Maximilian, der gleich etwas verdruckst klang (in Klammern immer das, was ihm seine Frau vorgekeift hat: Guten Morgen. (Nach Mantua? Mit dem? Der sich im Konzertverein mit dieser Iris da zeigt und was mit ihr hat? Niemals). Es ist so: (Sag mal, wie kannst Du Dich überhaupt so selber einladen. Dia gfeits ächt a bissal am Gschpür. Wia schau ma denn do aus. Des ko ma ned mocha) Wegen Mantua.

Also. (Es is mia scheissegoi ob des amoi dei Freind wao. Des duad ma einfoch ned. Oiso, I foa do ned hi. Sog eam wosd wuisd) Meine Frau, ähem, die fühlt sich heute nicht wohl, zu viel Sonne wegen dem Cabrio glaube ich. (Des heds ois ned brachd wennst ned imma so bled dohearedn dadst) Also, deshalb bleiben wir heute wohl doch in Brescia, zumindest wir beide. (Wos hosd gmocht? Du hosd es de Kinda vaschprochn? No frogs do, obs seiba foan woin, owa i foa do nia ned hi.) Ich würde aber, wenn möglich, den Kindern das Auto geben, weil die müssen ja auch nicht den ganzen Tag in Brescia rumsitzen. Ginge das? Moment, ich geb Dir schnell Maxl, dann könnt ihr euch verabreden (Des oane sog I dia: Von mia aus kenna de foan, obe den lod i auf da Schanz ned zum Essn ei...) Und so kam es, dass ich nur zwei junge Leute statt einer Familie in die Geheimnisse des Zentrums der Gonzaga einführte.

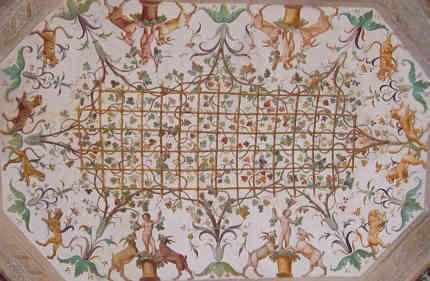

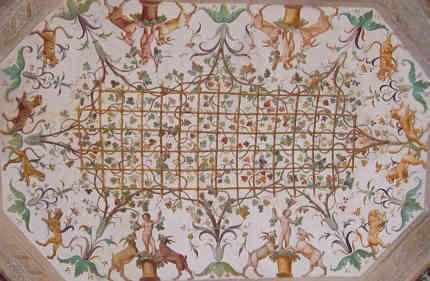

Das Wissen um diesen Gesprächsverlauf verdanke ich dem Umstand, dass Pauline und Maximilian trotz des schlechten Geschmacks ihrer Eltern bei der Namensgebung doch zu Hoffnung verleiten, dass dieser meiner Heimatstadt könnte noch etwas anderes entstammen als dumpfe Autoverschweisser. Nach einer gewissen Aufwärmphase verstanden beide Seiten, dass das Vortäuschen von Lokalpatriotismus und Diskretion ebenso unangebracht war wie meine Befürchtungen, ahnungslosen Dummbratzen die Wesensmerkmale des Übergangs zwischen Renaissance und Manierismus erläutern zu müssen. Sie wussten, dass der Palazzo Te eines der Hauptwerke des frühen Manierismus und der Saal von Amor und Psyche das Hauptwerk Giulio Romanos ist. Die fette Mortadella von Zeus und das zugehörende, weit geöffnete Schenkelpaar, das - vielleicht aus Absicht? - im dunkeln Bereich des Saales war, kannten sie bereits aus Abbildungen. Der Saal der Giganten, da waren wir uns einig, wird dagegen überschätzt, und der geheime Garten, in den sich fast nie ein Tourist verirrt, ist ein zu Unrecht vergessenes Kleinod.

Übrigens ist das einer der grossen Vorteile am Montag: Da haben die meisten Museen geschlossen, nur eben nicht der Palazzo Te. Weil aber Montag ist und alle glauben, auch der Palazzo Te wäre geschlossen, kann man Raum für Raum alleine anschauen. Man muss schon sehr unempfindlich für Kunst sein, wenn man glaubt, den Palazzo Ducale mit dem Hauptwerk Andrea Mantegnas (Hochrenaissance), den Dom von Alberti (Spätrenaissance) und den Palazzo Te an einem Tag bewältigen zu können. Die Sinnenfreude des überaus weltlichen, ja geradezu antichristlichen Palazzo mit seinen Fickereien, den galanten Festen, den Pferden, der Lust am Ornament und Detail, die Liebe zu Licht und Luft und dem Traum vom Leben ausserhalb der Stadt mit all seinen Rustikoquadern, Teichen und Gärten in der Zeit um 1540 zu verstehen, verlangt nur nach einem Besuch des Domes auf der anderen Seite der Stadt.

Der Dom, das 50 Jahre ältere Meisterwerk von Alberti, nimmt in seiner schaurigen Grösse und seinen zum Gottesdienst vergewaltigten römischen Anleihen die finstere Epoche der spanisch-österreichischen Herrschaft über Norditalen vorweg, mit dem tridentinischen Konzil und dem Ende aller Freiheiten, die diese Region in den 500 Jahren davor gross gemacht haben. Man braucht nach dem Licht des Sommers eine halbe Stunde, bis das Auge für die im Dunkel verborgenen Formen und Farben geschärft ist. Hier ist die Kapelle von Abdrea Mantegna, aber sie enthält nur wenig von des Meisters Hand, was sich gegen das finstere Loch behaupten könnte. Das Chiaroscuro wurde hier architektonisch vorweg genommen, wenige Lichtreflexe im grossen Dunkel, eine Absage an die überbordende Spätphase der Gotik mit ihren im gleissenden Licht erstrahlenden, verschnörkelten Gewölben, statt dessen ist alles schlicht, monumental, und, unter uns gesagt, so schaurig, dass man schon als Kunstgeschichtler abstrahieren können muss, um die wahre Bedeutung dieses grossen Lochs bar jeder Freude zu erkennen.

So wanderten wir also durch die Gassen dieser Stadt, die im Mai noch recht verschlafen ist, und ich log lustig eine Geschichte zusammen: warum der Gorgonzola seinen Namen von den Gonzaga hat: Es ist, behaupte ich, nämlich so, dass die Gonzaga in ihrer Frühzeit des 15. Jahrhunderts noch kräftige, dunkle Italiener waren, lustig im Leben und brutal als Condottieri, das Plündern liebten und dem Sex zugetan waren. Im 16. Jahrhundert nun fand man sie auf Seiten des spanisch-österreichischen Habsburger, also auf der Seite der Sieger. Wie es damals üblich war, festigte man den Bund zwischen Gonzaga und Habsburg durch eine Ehe. Nun hat das Habsburger Gen ausser den Habsburgern selber noch niemand gut getan, und die Gonzaga waren keine Ausnahme: Aus den prallen Gestalten des Manierismus wurden hässliche, aufgequollene Figuren mit weisslich-grünlicher Gesichtsfarbe, krank und verschimmelt und an einen Käse erinnernd, der die gleiche schleimige Konsistenz in Grün und Bleich hatte. Und deshalb nannte man diesen Schimmelkäse nach diesen Schimmeladligen, die im 18. Jahrhundert nur ein auf einer sumpfigen Halbinsel modernder Abglanz früherer Grösse war: Gorgonzola, zu deutsch "Ganz wie Gonzaga". Danach gingen wir essen - handgemachte Ravioli in Gonzaga äh Gorgonzolasosse - sagten ein paar Artigkeiten, die nicht gelogen waren, und wir fuhren heim, sie auf ihrer ersten eigenen Reise im Audi Cabrio gen Brescia zur sicher immer noch wütenden Mama, und ich in den Sonnenuntergang, hoffend, dass Pauline im Kunst-LK den letzten Teil meiner Ausführungen nicht für bare Münze nimmt.

Übrigens, eines noch: Ich habe mich entschieden, nicht ans Meer zu fahren, sondern hier zu bleiben. Zum einem, wie die Mailänder fatalerweise 1159 vor der Plünderung ihrer Stadt durch Friedrich II. so schön sagten: juravimus quidem, sed juramentum attendere non promisimus - Wir haben es zwar geschworen, aber wir haben nicht versprochen, uns an den Schwur zu halten. Zum anderen, denke ich, dass der Teil "Mit Don Alphonso in die Marken" auch später stattfinden kann.

Und nun - zu den Gärten des Catull!

Dabei hatte alles so prächtig angefangen. Dottore Porcamadonna, sagte meine Wirtin am Frühstückstisch, ein Anruf, ein Anruf für Sie! Komisch, dachte ich, so schnell geht das mit dem Kontoüberziehen doch nicht, ausserdem, die Bank hat doch die Nummer gar nicht... Es war denn auch der Vater von Pauline und Maximilian, der gleich etwas verdruckst klang (in Klammern immer das, was ihm seine Frau vorgekeift hat: Guten Morgen. (Nach Mantua? Mit dem? Der sich im Konzertverein mit dieser Iris da zeigt und was mit ihr hat? Niemals). Es ist so: (Sag mal, wie kannst Du Dich überhaupt so selber einladen. Dia gfeits ächt a bissal am Gschpür. Wia schau ma denn do aus. Des ko ma ned mocha) Wegen Mantua.

Also. (Es is mia scheissegoi ob des amoi dei Freind wao. Des duad ma einfoch ned. Oiso, I foa do ned hi. Sog eam wosd wuisd) Meine Frau, ähem, die fühlt sich heute nicht wohl, zu viel Sonne wegen dem Cabrio glaube ich. (Des heds ois ned brachd wennst ned imma so bled dohearedn dadst) Also, deshalb bleiben wir heute wohl doch in Brescia, zumindest wir beide. (Wos hosd gmocht? Du hosd es de Kinda vaschprochn? No frogs do, obs seiba foan woin, owa i foa do nia ned hi.) Ich würde aber, wenn möglich, den Kindern das Auto geben, weil die müssen ja auch nicht den ganzen Tag in Brescia rumsitzen. Ginge das? Moment, ich geb Dir schnell Maxl, dann könnt ihr euch verabreden (Des oane sog I dia: Von mia aus kenna de foan, obe den lod i auf da Schanz ned zum Essn ei...) Und so kam es, dass ich nur zwei junge Leute statt einer Familie in die Geheimnisse des Zentrums der Gonzaga einführte.

Das Wissen um diesen Gesprächsverlauf verdanke ich dem Umstand, dass Pauline und Maximilian trotz des schlechten Geschmacks ihrer Eltern bei der Namensgebung doch zu Hoffnung verleiten, dass dieser meiner Heimatstadt könnte noch etwas anderes entstammen als dumpfe Autoverschweisser. Nach einer gewissen Aufwärmphase verstanden beide Seiten, dass das Vortäuschen von Lokalpatriotismus und Diskretion ebenso unangebracht war wie meine Befürchtungen, ahnungslosen Dummbratzen die Wesensmerkmale des Übergangs zwischen Renaissance und Manierismus erläutern zu müssen. Sie wussten, dass der Palazzo Te eines der Hauptwerke des frühen Manierismus und der Saal von Amor und Psyche das Hauptwerk Giulio Romanos ist. Die fette Mortadella von Zeus und das zugehörende, weit geöffnete Schenkelpaar, das - vielleicht aus Absicht? - im dunkeln Bereich des Saales war, kannten sie bereits aus Abbildungen. Der Saal der Giganten, da waren wir uns einig, wird dagegen überschätzt, und der geheime Garten, in den sich fast nie ein Tourist verirrt, ist ein zu Unrecht vergessenes Kleinod.

Übrigens ist das einer der grossen Vorteile am Montag: Da haben die meisten Museen geschlossen, nur eben nicht der Palazzo Te. Weil aber Montag ist und alle glauben, auch der Palazzo Te wäre geschlossen, kann man Raum für Raum alleine anschauen. Man muss schon sehr unempfindlich für Kunst sein, wenn man glaubt, den Palazzo Ducale mit dem Hauptwerk Andrea Mantegnas (Hochrenaissance), den Dom von Alberti (Spätrenaissance) und den Palazzo Te an einem Tag bewältigen zu können. Die Sinnenfreude des überaus weltlichen, ja geradezu antichristlichen Palazzo mit seinen Fickereien, den galanten Festen, den Pferden, der Lust am Ornament und Detail, die Liebe zu Licht und Luft und dem Traum vom Leben ausserhalb der Stadt mit all seinen Rustikoquadern, Teichen und Gärten in der Zeit um 1540 zu verstehen, verlangt nur nach einem Besuch des Domes auf der anderen Seite der Stadt.

Der Dom, das 50 Jahre ältere Meisterwerk von Alberti, nimmt in seiner schaurigen Grösse und seinen zum Gottesdienst vergewaltigten römischen Anleihen die finstere Epoche der spanisch-österreichischen Herrschaft über Norditalen vorweg, mit dem tridentinischen Konzil und dem Ende aller Freiheiten, die diese Region in den 500 Jahren davor gross gemacht haben. Man braucht nach dem Licht des Sommers eine halbe Stunde, bis das Auge für die im Dunkel verborgenen Formen und Farben geschärft ist. Hier ist die Kapelle von Abdrea Mantegna, aber sie enthält nur wenig von des Meisters Hand, was sich gegen das finstere Loch behaupten könnte. Das Chiaroscuro wurde hier architektonisch vorweg genommen, wenige Lichtreflexe im grossen Dunkel, eine Absage an die überbordende Spätphase der Gotik mit ihren im gleissenden Licht erstrahlenden, verschnörkelten Gewölben, statt dessen ist alles schlicht, monumental, und, unter uns gesagt, so schaurig, dass man schon als Kunstgeschichtler abstrahieren können muss, um die wahre Bedeutung dieses grossen Lochs bar jeder Freude zu erkennen.