Montag, 9. Februar 2009

Störung der öffentlichen Provinzordnung

Und, was machst Du so beruflich?

Oh, ich schreibe für ein grosses deutschen Nachrichtenportal Anlagetipps, die ich natürlich selber ausprobiere, Tafelsilber zum Beispiel.

Das ist zwar einiges an Recherche, man muss immer schauen, wann die Post kommt, und am Ende hat man keinen Platz mehr, aber an sich ist es eine ganz nette Arbeit. Und wenn ich Zeit habe, putze ich das Silber. Und schreibe drüber. So Zeug halt.

...

...

Aha.

Und, wie läuft´s in der grossen Fabrik?

Oh, ich schreibe für ein grosses deutschen Nachrichtenportal Anlagetipps, die ich natürlich selber ausprobiere, Tafelsilber zum Beispiel.

Das ist zwar einiges an Recherche, man muss immer schauen, wann die Post kommt, und am Ende hat man keinen Platz mehr, aber an sich ist es eine ganz nette Arbeit. Und wenn ich Zeit habe, putze ich das Silber. Und schreibe drüber. So Zeug halt.

...

...

Aha.

Und, wie läuft´s in der grossen Fabrik?

donalphons, 15:59h

... link (10 Kommentare) ... comment

: : : denn sie wissen nicht was sie tun sollen : : :

Montag, 2. Februar 2009

Krise, Krise, Krise

Wir sollten endlich aufhören, wie Memmen die Krise immer nur als scharöckelichen Abgrund zu betrachten, die uns alle vernichten wird. Wir sollten endlich anfangen, die Krise als Chance für listenreiche Helden zu betrachten, denn die materiellen Werte werden bleiben.

Und wir sollten dafür sorgen, dass sich keine euroskeptischen Mitarbeiter des Telegraph über unsere Zäune übergeben, oder unsere Passstrassen aus banaler Sparsamkeit und Pleite verstopfen. Das alles lässt sich machen, dann wird alles gut. Konstruktive Lebensberatung in der FAZ.

Und wir sollten dafür sorgen, dass sich keine euroskeptischen Mitarbeiter des Telegraph über unsere Zäune übergeben, oder unsere Passstrassen aus banaler Sparsamkeit und Pleite verstopfen. Das alles lässt sich machen, dann wird alles gut. Konstruktive Lebensberatung in der FAZ.

donalphons, 11:25h

... link (8 Kommentare) ... comment

: : : denn sie wissen nicht was sie tun sollen : : :

Sonntag, 1. Februar 2009

Die Lust der Sünde und Vergebung

Manchmal suchen sie mich. Mitunter auch zur Unzeit. Die sonntäglichen Dinge, verborgen in Körben und Schachteln auf den Flohmärkten. Mitunter könnte man sie auch als Wink des Schicksals verstehen. So wie heute. Als neuerdings im Indikretionsgeschäft Tätiger fand ich nämlich überhaupt nichts, womit ich mich hätte entschädigen können. In Berlin ging ich mit voller Börse auf die Märkte und kam mit vollen Silberkisten heim, hier jedoch, in der ehemals armen, bayerischen Provinz, im Nebel der Donauniederung, nur Tand, Glump und Müll. Ich hatte schon alles abgelaufen, und ging nochmal ein Schleifchen aus der anderen Richtung, nur so, kaum ein Umweg - und da war unterhalb eines Tapeziertischs bei einem Händler von Installationswerkzeug und gebrauchtem Badzubehör etwas in Blaugold und barocken Formen, fast verdeckt von Sackleinen, aber doch erkennbar. Ich bekomme dann immer solche Heiterkeitsanfälle, so ein Nein, nein, das kann hier nicht sein, das ist nicht der Ort für Rokoko, aber dann bückte ich mich, und doch -

Ich bin bekanntlich ziemlich oft aus Interesse in Kirchen. Ich kenne auch die Idee, den Glauben durch Verbreitung von Vernunft abschaffen zu lassen und mir dann so ein Gebäude als exzentrische Wohnung zu kaufen. Oder zumindest irgendwas davon abzubekommen. Kirchen sind so voll mit dem Zeug, die wissen es gar nicht zu schätzen. Heute jedenfalls war ein guter Tag, dieses Bemühen fortzustetzen, denn der Verkäufer hatte eine Geschichte, und die geht so:

Die Gitter stammen aus den Resten eines Beichtstuhls, der im Speicher einer Tiroler Kirche vor sich hingammelte, die man dem Zeitgeschmack entsprechend um 1900 wieder in den gotischen Zustand zurückversetzt hatte, was übrigens auch die Website der Gemeinde voller blödem Stolz verkündet. Was halbwegs wertvoll erschien, landete im Speicher, blieb dort liegen, und vor einer Woche entschied dann der Pfarrer, dass das alte, inzwischen reichlich abgeblätterte Gelumpe auch weg musste. Durch diesen Sündenfall also komme ausgerechnet ich, der ich von den Sünden der Bürger erzähle, zu Beichtstuhlgittern. Ramponiert, beschädigt, aber gerade im Verfall grandios und prachtvoll.

Es ist übrigens keine ganz schlechte Arbeit. Wer immer das um 1730 geschnitzt hat, war kein gewöhnlicher Dorfschnitzer, sondern hatte wirklich Ahnung vom internationalen Geschmack. In unserer durchgestylten Welt kann man sich das kaum mehr vorstellen, aber der Unterschied zwischen den sündigen, verwanzten Schlafkammern der Berghöfe und diesem Prunk bei Geständnis und Vergebung muss enorm gewesen sein. Fast ein kleiner Palast der Einsicht in etwas, für das sich ein denkender Mensch vor niemandem rechtfertigen muss. All der Glanz und das Gold nur für die Dummheit.

Was macht man mit solchen Gittern, wenn man weder eine Kirche gründet, noch einen Hang zum Nachspielen der besten Sexszenen aus Aretinos Kurtisanengesprächen hat? Verleimen, einpacken, und wieder mitnehmen in den Süden, an den Rand der Berge, die gleichermassen Kunst und die ihr innewohnenden Dummheit schufen, und aufhängen als Mahnung für etws, das ich vielleicht erst noch erleben muss. Oder als Wappen meiner Tätigkeit im Aussprechen des Unaussprechlichen. Wer weiss.

Ich bin bekanntlich ziemlich oft aus Interesse in Kirchen. Ich kenne auch die Idee, den Glauben durch Verbreitung von Vernunft abschaffen zu lassen und mir dann so ein Gebäude als exzentrische Wohnung zu kaufen. Oder zumindest irgendwas davon abzubekommen. Kirchen sind so voll mit dem Zeug, die wissen es gar nicht zu schätzen. Heute jedenfalls war ein guter Tag, dieses Bemühen fortzustetzen, denn der Verkäufer hatte eine Geschichte, und die geht so:

Die Gitter stammen aus den Resten eines Beichtstuhls, der im Speicher einer Tiroler Kirche vor sich hingammelte, die man dem Zeitgeschmack entsprechend um 1900 wieder in den gotischen Zustand zurückversetzt hatte, was übrigens auch die Website der Gemeinde voller blödem Stolz verkündet. Was halbwegs wertvoll erschien, landete im Speicher, blieb dort liegen, und vor einer Woche entschied dann der Pfarrer, dass das alte, inzwischen reichlich abgeblätterte Gelumpe auch weg musste. Durch diesen Sündenfall also komme ausgerechnet ich, der ich von den Sünden der Bürger erzähle, zu Beichtstuhlgittern. Ramponiert, beschädigt, aber gerade im Verfall grandios und prachtvoll.

Es ist übrigens keine ganz schlechte Arbeit. Wer immer das um 1730 geschnitzt hat, war kein gewöhnlicher Dorfschnitzer, sondern hatte wirklich Ahnung vom internationalen Geschmack. In unserer durchgestylten Welt kann man sich das kaum mehr vorstellen, aber der Unterschied zwischen den sündigen, verwanzten Schlafkammern der Berghöfe und diesem Prunk bei Geständnis und Vergebung muss enorm gewesen sein. Fast ein kleiner Palast der Einsicht in etwas, für das sich ein denkender Mensch vor niemandem rechtfertigen muss. All der Glanz und das Gold nur für die Dummheit.

Was macht man mit solchen Gittern, wenn man weder eine Kirche gründet, noch einen Hang zum Nachspielen der besten Sexszenen aus Aretinos Kurtisanengesprächen hat? Verleimen, einpacken, und wieder mitnehmen in den Süden, an den Rand der Berge, die gleichermassen Kunst und die ihr innewohnenden Dummheit schufen, und aufhängen als Mahnung für etws, das ich vielleicht erst noch erleben muss. Oder als Wappen meiner Tätigkeit im Aussprechen des Unaussprechlichen. Wer weiss.

donalphons, 22:59h

... link (11 Kommentare) ... comment

: : : denn sie wissen nicht was sie tun sollen : : :

Mittwoch, 28. Januar 2009

Die passende Tasse Tee

Wie man weiss, konnte ich am Wochenende nicht widerstehen, und habe mehr gekauft, als sinnvoll gewesen wäre. Zumal sechs einzelne Teller, so hübsch sie auch sein mögen, kaum zu verwenden sind.

Wie es nun aber das Schicksal haben wollte, kam am Wochenende auch ein lang ersehntes Paket an, voller Limogesporzellan, mit goldener Bemalung und rosa Blumengirlanden. Auch etwas, das ich unbedibgt haben musste, obwohl es ein reines Kaffeeservice ohne Teller war. Und nun stellt sich heraus, dass die Teller ohne Tassen gar nicht so schlecht zu den Tassen ohne Teller passen.

Dazu ein Stück Kuchen aus einer feinen, alteingesessenen Konditorei, und noch etwas anderes, dessen kulturgeschichtliche Einordnung vom Berge Sinai bis zu modernen Steuerkriminellen sich bei der FAZ findet. Noch etwas Arsen in den Tee?

Wie es nun aber das Schicksal haben wollte, kam am Wochenende auch ein lang ersehntes Paket an, voller Limogesporzellan, mit goldener Bemalung und rosa Blumengirlanden. Auch etwas, das ich unbedibgt haben musste, obwohl es ein reines Kaffeeservice ohne Teller war. Und nun stellt sich heraus, dass die Teller ohne Tassen gar nicht so schlecht zu den Tassen ohne Teller passen.

Dazu ein Stück Kuchen aus einer feinen, alteingesessenen Konditorei, und noch etwas anderes, dessen kulturgeschichtliche Einordnung vom Berge Sinai bis zu modernen Steuerkriminellen sich bei der FAZ findet. Noch etwas Arsen in den Tee?

donalphons, 11:04h

... link (6 Kommentare) ... comment

: : : denn sie wissen nicht was sie tun sollen : : :

Sonntag, 25. Januar 2009

Langsam wird es kritisch

Ja, auch mit dem Platz. Gestern etwa habe ich mal wieder die Frage "Art Deco oder viktorianisch" gestellt, und die Antwort wird mich von einer Last des Besitzes befreien, die - am besten erkläre ich das mit den Worten einer Verkäuferin aus Leeds, die auf meine Einlassung, schon 40 davon zu besitzen, mit "Wow! You must like cleaning!!" antwortete.

Aber das ist nicht das Problem. Das Problem ist meine zunehmende Feigheit, Dinge zu benutzen, die ich mag. Bisher waren es vor allem Familien- und Erbstücke, die ich nicht durch Unachtsamkeit verlieren will. Es bleibt so wenig übrig, man hat kein Recht, es zur Gaudi oder am Tisch mit Leuten, die keine Achtung haben, zu ruinieren. Also steht vieles in einer Vitrine und wird nie, oder nur sehr selten benutzt. Auch, wenn frühere Generationen es auch nicht nutzten; nicht aus Rücksicht, sondern aus Missachtung und Gründen der aufwendigen Reinigung. Aber jetzt gibt es einen Fall von grösserer Verachtung - und noch mehr Vorsicht.

Diese Teller sind ungefähr 200 Jahre alt und stammen laut Stempel aus einem der besten Häuser des Pariser Porzellanhandels, W. Toy in der Rue de la Chaussee d´Antin. Sie imitieren chinesische Motive der famille rose Malerei, die im 18. Jahrhundert aus China importiert wurde. Die Goldbemalung ist auf dem Porzellan und nicht eingebrannt; entsprechend sensibel muss man mit diesen Tellern umgehen. Sprich: Von ihnen essen sollte man heute noch seltener, als barockes Besteck verwenden. Der ideale Aufenthaltsort ist die Vitrine oder als Kunsthandwerksobjekt an der Wand. Nur habe ich gleich sechs Stück davon. Das hängt man nicht mal so eben auf, ein Stück mag hübsch sein, sechs Stücke sind etwas viel.

Verkauft wurden sie für 3 Euro das Stück; ein Preis, der die mangelnde Wertschätzung überdeutlich ausdrückt. Was ich mich in solchen Fällen gleich nach dem Kaufimpuls immer frage: Interessiert das die Besitzer nicht? Schauen sie nicht mal im Internet nach, was es sein könnte, bevor sie es in einem Waschkorb dem Trödler geben? Gibt es da keine Geschichte dazu? Wir befinden uns mit diesen Exemplaren in einem sozialen Umfeld, von dem man glauben sollte, es hätte Spuren hinterlassen, so sehr unterschied sich die Käuferschicht von dem, was damals "normale Menschen" ausmachte. Im Guten, wie im Schlechten. Wer immer beim Essen vor 200 Jahren die Ornamente zerkratzte, war Teil des obersten Promille der Gesellschaft. Gibt es keine Grosstanten mehr, die davon erzählen? Ist es den Menschen egal, woher sie kommen, und was früher war?

Nicht allen, natürlich - etwa denen, die keine Geschichte haben und gerne eine hätten (Achtung FAZ-Link). Ich fühle mich dann immer etwas verloren unter Leuten, die zum fetten Pelz lila Handtaschen, Schuhe und Hosen tragen und kaufen, was in den Weg kommt, und ein wenig dumm, etwas zu besitzen und es nicht verwenden zu können. Manchmal endet die Jagd über dem feuchten Boden in Pfaffenhofen im Triumpf, aber diesmal ist es eher ein gewisses Bedauern und Unwohlsein, über das ich vielleicht noch ein wenig werde nachdenken müssen.

Aber das ist nicht das Problem. Das Problem ist meine zunehmende Feigheit, Dinge zu benutzen, die ich mag. Bisher waren es vor allem Familien- und Erbstücke, die ich nicht durch Unachtsamkeit verlieren will. Es bleibt so wenig übrig, man hat kein Recht, es zur Gaudi oder am Tisch mit Leuten, die keine Achtung haben, zu ruinieren. Also steht vieles in einer Vitrine und wird nie, oder nur sehr selten benutzt. Auch, wenn frühere Generationen es auch nicht nutzten; nicht aus Rücksicht, sondern aus Missachtung und Gründen der aufwendigen Reinigung. Aber jetzt gibt es einen Fall von grösserer Verachtung - und noch mehr Vorsicht.

Diese Teller sind ungefähr 200 Jahre alt und stammen laut Stempel aus einem der besten Häuser des Pariser Porzellanhandels, W. Toy in der Rue de la Chaussee d´Antin. Sie imitieren chinesische Motive der famille rose Malerei, die im 18. Jahrhundert aus China importiert wurde. Die Goldbemalung ist auf dem Porzellan und nicht eingebrannt; entsprechend sensibel muss man mit diesen Tellern umgehen. Sprich: Von ihnen essen sollte man heute noch seltener, als barockes Besteck verwenden. Der ideale Aufenthaltsort ist die Vitrine oder als Kunsthandwerksobjekt an der Wand. Nur habe ich gleich sechs Stück davon. Das hängt man nicht mal so eben auf, ein Stück mag hübsch sein, sechs Stücke sind etwas viel.

Verkauft wurden sie für 3 Euro das Stück; ein Preis, der die mangelnde Wertschätzung überdeutlich ausdrückt. Was ich mich in solchen Fällen gleich nach dem Kaufimpuls immer frage: Interessiert das die Besitzer nicht? Schauen sie nicht mal im Internet nach, was es sein könnte, bevor sie es in einem Waschkorb dem Trödler geben? Gibt es da keine Geschichte dazu? Wir befinden uns mit diesen Exemplaren in einem sozialen Umfeld, von dem man glauben sollte, es hätte Spuren hinterlassen, so sehr unterschied sich die Käuferschicht von dem, was damals "normale Menschen" ausmachte. Im Guten, wie im Schlechten. Wer immer beim Essen vor 200 Jahren die Ornamente zerkratzte, war Teil des obersten Promille der Gesellschaft. Gibt es keine Grosstanten mehr, die davon erzählen? Ist es den Menschen egal, woher sie kommen, und was früher war?

Nicht allen, natürlich - etwa denen, die keine Geschichte haben und gerne eine hätten (Achtung FAZ-Link). Ich fühle mich dann immer etwas verloren unter Leuten, die zum fetten Pelz lila Handtaschen, Schuhe und Hosen tragen und kaufen, was in den Weg kommt, und ein wenig dumm, etwas zu besitzen und es nicht verwenden zu können. Manchmal endet die Jagd über dem feuchten Boden in Pfaffenhofen im Triumpf, aber diesmal ist es eher ein gewisses Bedauern und Unwohlsein, über das ich vielleicht noch ein wenig werde nachdenken müssen.

donalphons, 12:15h

... link (18 Kommentare) ... comment

: : : denn sie wissen nicht was sie tun sollen : : :

Dienstag, 6. Januar 2009

Der unfeine Tod des feinen Porzellans

Gestern war ein scheusslicher Tag. Manche werden sagen, dass die Pleite des Porzellanherstellers Wedgwood nach über 250 Jahren unvermeidlich war, war die Firma doch massiv überschuldet und litt am Konsumeinbruch auf dem amerikanischen Hauptmarkt. Und nach etwas Recherche muss ich konzidieren, dass Wedgwood, die mir seit meiner Kindheit als Inbegriff vollendeter britischer Tischkunst bekannt waren, in den letzten Jahren sicher nicht besonders gut beraten war, die meisten Linien in Indonesien von Arbeitern fertigen zu lassen, die 150 Pfund im Monat kosteten, aber daheim weiter Preise verlangten, als wären die Mitarbeiter noch immer im Hauptsitz Etruria mit Löhnen um die 2000 Pfund beschäftigt. Ich glaube, wer Wedgwood will, möchte nicht irgendetwas, das in Fernost von Billigstarbeitern gepresst und bedruckt wird, das nichts mehr zu tun hat mit der Tradition des Industriellen, Aufklärers und Künstlers Josiah Wedgwood, der seinerzeit gegen die Ausbeutung von Skalven agitierte.

Leider erwischt es neben Wedgwood - die Serie "english royal homes" in der Mitte - und Waterford, dem früher exquisiten irischen, jetzt leider osteuropäischen Hersteller der Glasschalen links, auch Hutschenreuther, die heute über die Rosenthal AG zum Konzern gehören. Auch Hutschenreuther hat eine besondere Geschichte; 1857 brannte die Weberstadt Selb nieder, und der Firmengründer setzte alles daran, die Bewohner mit seiner Porzellanfabrik wieder in Lohn und Brot zu setzen. 1917 übernahm Hutschenreuther dann die Firma Paul Müller, führte sich als Luxusabteilung weiter, und wenn ich wirklich etwas zu feiern habe, dann nehme ich das sog. Direktorengeschirr von Paul Müller, von dem die Sauciere abgebildet ist. Dieses Geschirr, weiss die Familientradition zu berichten, gehörte einem im Voralpenland tätigen Direktor, und war der grosse Stolz dieser gewiss nicht armen Seitenlinie, von der aus es mir nach drei Erbgängen - der letzte war geprägt von einem "wer will heute noch Goldrand" - zugefallen ist.

Ich will Goldrand. Und nicht nur, weil ich gerne auftrage, und ich ohnehin nur mit der Hand spüle. Ich mag edles Porzellan nicht nur, weil wir eine dicke Familientradition des Porzellanfetischismus haben, sondern auch, weil es für diesen Fetischismus einen Grund gibt, einen gutbürgerlichen Grund, der aus Porzellan mehr als nur Tischzierde macht. Denn anhand von Porzellan lässt sich die Aufklärung erzählen, anhand ihrer Verbreitung entstand das Bürgertum, die Demokratie, ein guter Teil der Industrialisierung, nur um jetzt möglicherweise, nachdem die Zwecke erfüllt sind und sich jeder alles überall kaufen kann, wieder zurückzufallen in die Hände der wenigen, die es sich leisten können und wollen, wie schon zu Beginn.

Als im 16. Jahrhundert zum ersten Mal asiatische Keramiken in grösserem Stil nach Europa importiert wurden, zögerte man nicht, sie mit Gold zu fassen: Seladonschalen zum Beispiel waren eine Weile die teuersten Handeslgüter der Erde, und selbst reiche Fürsten hatten selten mehr als ein paar Stücke asiatischen Porzellans in ihren Wunderkammern. Es dauerte bis ins 17. Jahrhundert, bis man überhaupt wagen konnte, davon zu essen, und abgesehen von den allerreichsten Schichten gab es keinen Markt. Das blieb auch noch im 18. Jahrhundert so, als Augarten, Meissen, Nymphenburg und KPM ein Monopol hatten und darüber wachten, dass die Preise hoch und die Kundschaft exklusiv blieb. Josiah Wedgwood war einer der frühen Rebellen, der das aufstrebende Bürgertum mit Serienfertigung und günstigeren Preisen im Auge hatte, andere folgten später in anderen Ländern und auf anderen Gebieten nach: Christofle wurde als Lieferant günstigen Silbers berühmt, Baccarat wurde erst nach der französischen Revolution vom fensterglashersteller zur Luxusmarke, und erst mit der Versilberung wurde Silber zum Gegenstand des täglichen Gebrauchs.

Gemeinhin denkt man ja, das Bürgertum wollte den Adel nur nachäffen; tatsächlich aber waren die Machthaber gar nicht so arg begeistert, wenn die Untertanen nach derartigen Dingen strebten. Für die Bürger bedeutete der Luxus vor allem, dass sie auch Zeit hatten, ihn zu nutzen, Tee zu trinken, nicht dauernd schuften mussten und sich über den Kuchen hinweg unterhalten zu können, über Politik etwa und Repression, oder Bücher von Heine lesen - Bürger, die Zeit haben, kommen auf die für Machthaber unerfreulichsten Ideen. Metternich wusste schon, warum er seine Spitzel in die Cafehäuser schickte, und warum er den Bürger mit Zeit fürchtete. Wer Porzellan besass, dokumentierte nicht nur seinen gesellschaftlichen, sondern auch indirekt seinen intellektuellen Aufstieg. Was für die Bürger seit dem 19. Jahrhundert von zentraler Wichtigkeit war, blieb für Arbeiter und andere aufsteigende Schichten auch im 20. Jahrhundert erst mal entscheidend: Etwas Gutes zu besitzen und die Zeit zu haben, es zu nutzen

Man mag das heute vielleicht als kindisch erachten, aber genau das war der Unterschied: Man schaue sich nur mal das Schokoladenmädchen von Jean-Étienne Liotard an: Der aussergewöhnliche Reichtum ihrer gnädigen Frau wird nicht nur durch das chinesische Lacktablett und die Silberarmierung des Porzellans verdeutlicht, sondern auch durch die Knicke in der Schürze: Sie kommt frisch aus der Truhe, sie wird also nicht immer getragen. Es ist ein Haushalt, der sogar seinen Dienstboten mehr als ein Kleid bezahlen kann. Für das 18. Jahrhundert: Ausserordentlich. Der Wunsch, sich selbst und der Familie, den Kindern mehr als nur den Alltag, das Normale, das Übliche bieten zu können, brachte die Arbeiter auf die Strasse, das Soziale in die Parlamente und die Gesellschaft voran, man wollte es schaffen und es auch zeigen, und so komisch es heute scheinen mag, wenn der Treiber dieser Entwicklung Goldrand und Spitzendecken waren:

Darf ich fragen, wohin eine Spielekonsole und ein neues Handy jedes Jahr uns gesellschaftlich so treiben werden?

Ich halte diese Frage, so komisch sie für manche scheinen mag, für hochgradig wichtig. Was lernt man davon? Benehmen? Kaum. Ausdrucksfähigkeit? Sicher nicht. Soziales Engagement? Wenn der andere mit einer anderen marke kein akzeptabler Mensch mehr ist? Das Leben als Ladevorgang, als Folge kurzfristiger Lebenszyklen vielleicht. Wenn ein feines Teeservice das Zeichen für die Zeit ist, die man sich erarbeitet hat, was sind dann die Mugs und Coffee2Gos? Die Negation, das Fehlen der Zeit, in der man eben arbeiten muss, um flexibel und einsatzbereit zu sein. Ich will nicht wissen, wieviele meiner Trouvaillen ich Leuten verdanke, die alles los werden wollen, um möglichst mit einer Kiste umziehen zu können, und für die der Starbucks überall das gleiche Internet hat.

Porzellan, gutes Porzellan zumal ist auch heute teuer, wenn man nicht gerade auf Antikmärkten jagen geht, aber mein nicht seltenes Entsetzen über 100 Euro teure Imaritellerchen ist lächerlich, wenn am Stand daneben demnächst wertlose Handys für 300 Euro verkauft werden. Es gibt einen Paradigmenwechsel, der einen iPOD mit 1000 bei iTunes runtergeladenen, kostenpflichtigen Modemusiken mehr Sozialprestige zuweist, als einem Schlosgartenservice; ich lese öfters, dass Leute in der Bahn etwas auf dem iPOD hören, als am Teetisch besprechen, und das ist es letztlich, was Wedgwood umgebracht hat: Ein partieller Wertewandel unter Thatchers Kindern und Ausgeburten von London über Berlin und Moskau bis Jakarta. Und wenn das ganze System wackelt, macht eine Firma eben ein 20 Pfund Bürobilligkleid aus Polyester und Viscose in China und zieht damit ein Modell mit Pappbecher am Bahnhof an.

Daraus resultieren zwei Fragen, eine für uns alle: Ist das Fortschritt? Und eine für uns Elite: Wie weit ist es noch bis zum Tag, da sich das Pack wieder soweit selbst verblödet, dass wir, mit Porzellan von Augarten und Nymphenburg im Grase sitzend, die Schlossgärten für uns alleine haben?

Leider erwischt es neben Wedgwood - die Serie "english royal homes" in der Mitte - und Waterford, dem früher exquisiten irischen, jetzt leider osteuropäischen Hersteller der Glasschalen links, auch Hutschenreuther, die heute über die Rosenthal AG zum Konzern gehören. Auch Hutschenreuther hat eine besondere Geschichte; 1857 brannte die Weberstadt Selb nieder, und der Firmengründer setzte alles daran, die Bewohner mit seiner Porzellanfabrik wieder in Lohn und Brot zu setzen. 1917 übernahm Hutschenreuther dann die Firma Paul Müller, führte sich als Luxusabteilung weiter, und wenn ich wirklich etwas zu feiern habe, dann nehme ich das sog. Direktorengeschirr von Paul Müller, von dem die Sauciere abgebildet ist. Dieses Geschirr, weiss die Familientradition zu berichten, gehörte einem im Voralpenland tätigen Direktor, und war der grosse Stolz dieser gewiss nicht armen Seitenlinie, von der aus es mir nach drei Erbgängen - der letzte war geprägt von einem "wer will heute noch Goldrand" - zugefallen ist.

Ich will Goldrand. Und nicht nur, weil ich gerne auftrage, und ich ohnehin nur mit der Hand spüle. Ich mag edles Porzellan nicht nur, weil wir eine dicke Familientradition des Porzellanfetischismus haben, sondern auch, weil es für diesen Fetischismus einen Grund gibt, einen gutbürgerlichen Grund, der aus Porzellan mehr als nur Tischzierde macht. Denn anhand von Porzellan lässt sich die Aufklärung erzählen, anhand ihrer Verbreitung entstand das Bürgertum, die Demokratie, ein guter Teil der Industrialisierung, nur um jetzt möglicherweise, nachdem die Zwecke erfüllt sind und sich jeder alles überall kaufen kann, wieder zurückzufallen in die Hände der wenigen, die es sich leisten können und wollen, wie schon zu Beginn.

Als im 16. Jahrhundert zum ersten Mal asiatische Keramiken in grösserem Stil nach Europa importiert wurden, zögerte man nicht, sie mit Gold zu fassen: Seladonschalen zum Beispiel waren eine Weile die teuersten Handeslgüter der Erde, und selbst reiche Fürsten hatten selten mehr als ein paar Stücke asiatischen Porzellans in ihren Wunderkammern. Es dauerte bis ins 17. Jahrhundert, bis man überhaupt wagen konnte, davon zu essen, und abgesehen von den allerreichsten Schichten gab es keinen Markt. Das blieb auch noch im 18. Jahrhundert so, als Augarten, Meissen, Nymphenburg und KPM ein Monopol hatten und darüber wachten, dass die Preise hoch und die Kundschaft exklusiv blieb. Josiah Wedgwood war einer der frühen Rebellen, der das aufstrebende Bürgertum mit Serienfertigung und günstigeren Preisen im Auge hatte, andere folgten später in anderen Ländern und auf anderen Gebieten nach: Christofle wurde als Lieferant günstigen Silbers berühmt, Baccarat wurde erst nach der französischen Revolution vom fensterglashersteller zur Luxusmarke, und erst mit der Versilberung wurde Silber zum Gegenstand des täglichen Gebrauchs.

Gemeinhin denkt man ja, das Bürgertum wollte den Adel nur nachäffen; tatsächlich aber waren die Machthaber gar nicht so arg begeistert, wenn die Untertanen nach derartigen Dingen strebten. Für die Bürger bedeutete der Luxus vor allem, dass sie auch Zeit hatten, ihn zu nutzen, Tee zu trinken, nicht dauernd schuften mussten und sich über den Kuchen hinweg unterhalten zu können, über Politik etwa und Repression, oder Bücher von Heine lesen - Bürger, die Zeit haben, kommen auf die für Machthaber unerfreulichsten Ideen. Metternich wusste schon, warum er seine Spitzel in die Cafehäuser schickte, und warum er den Bürger mit Zeit fürchtete. Wer Porzellan besass, dokumentierte nicht nur seinen gesellschaftlichen, sondern auch indirekt seinen intellektuellen Aufstieg. Was für die Bürger seit dem 19. Jahrhundert von zentraler Wichtigkeit war, blieb für Arbeiter und andere aufsteigende Schichten auch im 20. Jahrhundert erst mal entscheidend: Etwas Gutes zu besitzen und die Zeit zu haben, es zu nutzen

Man mag das heute vielleicht als kindisch erachten, aber genau das war der Unterschied: Man schaue sich nur mal das Schokoladenmädchen von Jean-Étienne Liotard an: Der aussergewöhnliche Reichtum ihrer gnädigen Frau wird nicht nur durch das chinesische Lacktablett und die Silberarmierung des Porzellans verdeutlicht, sondern auch durch die Knicke in der Schürze: Sie kommt frisch aus der Truhe, sie wird also nicht immer getragen. Es ist ein Haushalt, der sogar seinen Dienstboten mehr als ein Kleid bezahlen kann. Für das 18. Jahrhundert: Ausserordentlich. Der Wunsch, sich selbst und der Familie, den Kindern mehr als nur den Alltag, das Normale, das Übliche bieten zu können, brachte die Arbeiter auf die Strasse, das Soziale in die Parlamente und die Gesellschaft voran, man wollte es schaffen und es auch zeigen, und so komisch es heute scheinen mag, wenn der Treiber dieser Entwicklung Goldrand und Spitzendecken waren:

Darf ich fragen, wohin eine Spielekonsole und ein neues Handy jedes Jahr uns gesellschaftlich so treiben werden?

Ich halte diese Frage, so komisch sie für manche scheinen mag, für hochgradig wichtig. Was lernt man davon? Benehmen? Kaum. Ausdrucksfähigkeit? Sicher nicht. Soziales Engagement? Wenn der andere mit einer anderen marke kein akzeptabler Mensch mehr ist? Das Leben als Ladevorgang, als Folge kurzfristiger Lebenszyklen vielleicht. Wenn ein feines Teeservice das Zeichen für die Zeit ist, die man sich erarbeitet hat, was sind dann die Mugs und Coffee2Gos? Die Negation, das Fehlen der Zeit, in der man eben arbeiten muss, um flexibel und einsatzbereit zu sein. Ich will nicht wissen, wieviele meiner Trouvaillen ich Leuten verdanke, die alles los werden wollen, um möglichst mit einer Kiste umziehen zu können, und für die der Starbucks überall das gleiche Internet hat.

Porzellan, gutes Porzellan zumal ist auch heute teuer, wenn man nicht gerade auf Antikmärkten jagen geht, aber mein nicht seltenes Entsetzen über 100 Euro teure Imaritellerchen ist lächerlich, wenn am Stand daneben demnächst wertlose Handys für 300 Euro verkauft werden. Es gibt einen Paradigmenwechsel, der einen iPOD mit 1000 bei iTunes runtergeladenen, kostenpflichtigen Modemusiken mehr Sozialprestige zuweist, als einem Schlosgartenservice; ich lese öfters, dass Leute in der Bahn etwas auf dem iPOD hören, als am Teetisch besprechen, und das ist es letztlich, was Wedgwood umgebracht hat: Ein partieller Wertewandel unter Thatchers Kindern und Ausgeburten von London über Berlin und Moskau bis Jakarta. Und wenn das ganze System wackelt, macht eine Firma eben ein 20 Pfund Bürobilligkleid aus Polyester und Viscose in China und zieht damit ein Modell mit Pappbecher am Bahnhof an.

Daraus resultieren zwei Fragen, eine für uns alle: Ist das Fortschritt? Und eine für uns Elite: Wie weit ist es noch bis zum Tag, da sich das Pack wieder soweit selbst verblödet, dass wir, mit Porzellan von Augarten und Nymphenburg im Grase sitzend, die Schlossgärten für uns alleine haben?

donalphons, 23:47h

... link (75 Kommentare) ... comment

: : : denn sie wissen nicht was sie tun sollen : : :

Sonntag, 4. Januar 2009

Landleben & Lügen

Es kann passieren, dass ich zu krank für den Wochenmarkt bin, und zu schlapp, um mehr als einen Platzhalter für einen Tagesbeitrag ins Blog zu setzen. Aber an einem Sonntag, da ich es gesundheitsbedingt nicht zum Flohmarkt schaffe, bin ich tot oder in einer Krankenstation ans Bett gefesselt. Ich habe es mit einem frisch gebrochenen Zeh bis nach Pfaffenhofen, über den gesamten Antikmarkt und wieder heim geschafft, da hält mich so ein läppischer - und angesichts des genetisch bedingten Allesfressermagens ohnehin lächerlicher - Totalzusammenbruch des Verdauungstraktes auch nicht auf, wenn die Tapetentische in der Nachbarschaft aufgestellt werden. Gut, mir war so schlecht, dass mir die PIN-Nummer meiner Karte entfallen ist, aber wenn ich vor einer Trouvaille stehe -

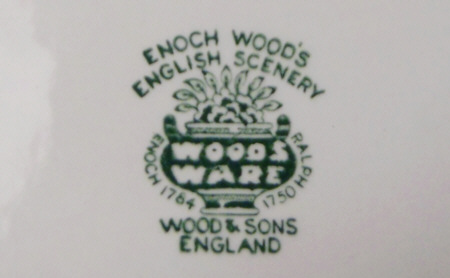

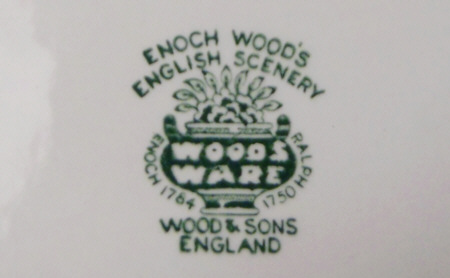

So etwas, zum Beispiel. Ich bin ja mit Villeroy und Boch grossgeworden; für meine Frau Mama ist V&B in etwa das, was Hutschenruther für mich ist: Der Inbegriff von einer hochwertigen Porzellanmarke. Das erste Service, das sich meine Eltern zusammen kauften, war folgerichtig das Dekor "Burgenland" in blau, und wenn ich als Kind die zentimeterdicke Zuckerschicht unter dem Tee ausgelöffelt hatte, starrte ich begeistert auf das von Felsen und Ruinen überragte Flusstal, das sich auf dem Boden der Tasse fand. Dieses Dekor geht zurück auf das 18. Jahrhundert, als man überall auf dem Kontinent Kupferdruckplatten als geeignetes Mittel entdeckte, Bilder auf Porzellan zu übertragen, und damit die Kosten für das teure "weisse Gold" soweit zu senken, dass es sich auch Bürgerliche leisten konnten. Nicolas Villeroy hat das Verfahren neben anderen hierzulande populär gemacht - erfunden haben es aber 1756 zwei Briten, namens John Sadler and Guy Green. Reich geworden sind damit jedoch zwei andere Herren, die nicht nur die Technik, sondern auch Gespür für den Markt und Industrialisierung hatten; Genies an der Grenze zwischen perfektem Handwerk und kühlem Rechnen: Josiah Wedgwood und Enoch Wood.

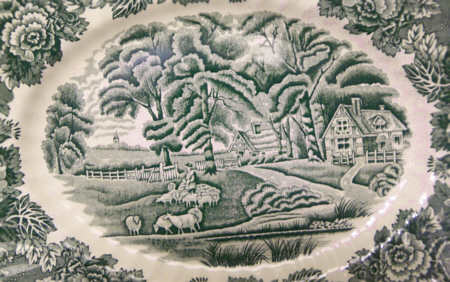

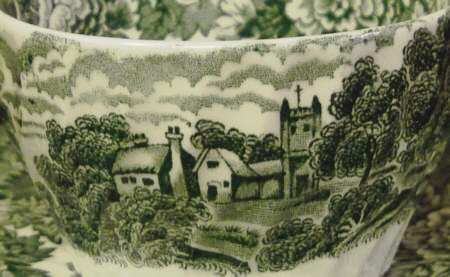

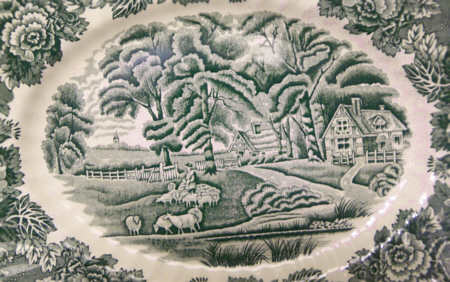

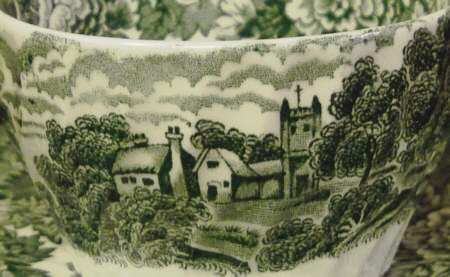

Dieses Geschirr nun nimmt ein populäres Dekor des zweiten, heute unbekannteren Meisters wieder auf: "English Scenery" nennen sich die Abbildungen, die das englische Landleben mit seinen Bauern, Cottages, Dörfern, Feldern und Tieren in etwa so harmonisch darstellen, wie man seit dem 18. Jahrhundert und seiner pastoralen Idyllen diese Umgebung eben so darzustellen pflegt, wenn man sie geniessen und nicht wie die dargestelltenLeibeigenen Bauern erdulden muss. Enoch Wood war seinerzeit noch weit entfernt von den Brüchen dieses Lebens, die in "Priscilla auf Reisen" von Elizabeth von Arnim so idealtypisch zwischen ruraler Blödheit, Standesdünkeln und Bigotterie aufgezeigt werden. Oder gar den Verwicklungen zwischen Spiessertum und Fortschritt, die man aus dem Landhaus "Windy Corner" kennt, in dem E. M. Foster seine Helden weitaus weniger angenehme Dinge erleben lässt, als sie noch aus Florenz in einem Zimmer mit Aussicht kannten.

Nein, es ist eher das Idyll, das hierzulande all unsere Grosstanten aus "Der Doktor und das liebe Vieh" kannten, und die beiden dicken, alten und mit viel Gold behängten Damen, die das Geschirr mit seinen 24 Teilen feilboten und mit nicht ungewählten Ausdrücken anpriesen, dürften die Serie auch gekannt haben - vielleicht so gut, dass sie immer noch in britischen Vorkriegspreisen rechneten, anders ist der geringe Betrag, den sie forderten, nicht zu verstehen. Ein kleiner Blick in die üblichen Webseiten der Porzellanersatzteile - man mag es nicht glauben, aber tatsächlich ist der globale Vertrieb von Ersatzteilen für alte Tanten ein wirklich lukratives Onlinegeschäftsmodell - zeigt, dass die beiden das erkennbar nie genutzte Geschirr nicht ganz einzuschätzen wussten. Auch, wenn es nicht zwingend nobel aussieht, auch, wenn es bunt erscheint und etwas zu üppig dekoriert, so müsste man heute für die harmonischen Landschaften eine Schneise der Verwüstung in das eigene Budget schlagen. 500 - 600 Euro, das dürfte in etwa der Preis für alles gewesen sein, und so viel würden nicht viele nebenbei ausgeben, um zu drei anderen Servicen mit Goldrand etwas rustikal Hübsches für das kommende Frühjahr zu haben, wenn gegenüber der Terrasse wieder die Kühe mit den Glocken bimmeln.

Gezahlt habe ich, ach, irrelevant, es geht schliesslich nicht um das, was es kostet, sondern um das, was man daran findet. Ich mag dieses verklärte England, diese ruhigen Bilder, nicht, weil sie nicht verlogen wären, sondern weil ihre Verlogenheit immer noch charmanter ist, als der Betrug der Citybanker, die Gier der Hedge Fonds, die widerlichen Folgen der schlimmsten europäischen Politikerin des 20. Jahrhunderts, und dem, was dieser armen Insel in den kommenden Jahren an unschönen Folgen für die hemmungslose Hingabe an den besoffenen Zuhälter des freien Marktes droht. Eine Insel, von der aus die Industrialisierung begann, und von der nur das hier blieb:

Ein Stempel. Denn Enoch Woods Imperium brach bereits 1845 zusammen, als seine Kinder, 5 Jahre nach seinem Tod, an ihr Kapital für das Leben in Saus und Braus wollten, und es aus der Firma abzogen. Damals standen ein paar tausend Töpfer vor dem Nichts. Ein grosses, aber nicht gerade glückliches Vorbild für die späten Nachfahren von Wood & Sons, die sich nicht mit den allerbesten Gründen auf den bestenfalls entfernt verwandten, alten Enoch beriefen, aber doch von 1865 an weiter alle Welt kuntinuierlich un hochwertig mit dem klassischen Bild Englands belieferten. 140 Jahre lang, bis 2005. Dann gingen sie pleite, während die englische Landschaft zugepflastert wurde mit teuren, kreditfinanzierten Neubauten mit Krediten, die nie wieder eine Idylle hervorbringen werden.

Wie auch immer: Der bessere Teil der englischen Lügen hat einen guten Platz gefunden.

So etwas, zum Beispiel. Ich bin ja mit Villeroy und Boch grossgeworden; für meine Frau Mama ist V&B in etwa das, was Hutschenruther für mich ist: Der Inbegriff von einer hochwertigen Porzellanmarke. Das erste Service, das sich meine Eltern zusammen kauften, war folgerichtig das Dekor "Burgenland" in blau, und wenn ich als Kind die zentimeterdicke Zuckerschicht unter dem Tee ausgelöffelt hatte, starrte ich begeistert auf das von Felsen und Ruinen überragte Flusstal, das sich auf dem Boden der Tasse fand. Dieses Dekor geht zurück auf das 18. Jahrhundert, als man überall auf dem Kontinent Kupferdruckplatten als geeignetes Mittel entdeckte, Bilder auf Porzellan zu übertragen, und damit die Kosten für das teure "weisse Gold" soweit zu senken, dass es sich auch Bürgerliche leisten konnten. Nicolas Villeroy hat das Verfahren neben anderen hierzulande populär gemacht - erfunden haben es aber 1756 zwei Briten, namens John Sadler and Guy Green. Reich geworden sind damit jedoch zwei andere Herren, die nicht nur die Technik, sondern auch Gespür für den Markt und Industrialisierung hatten; Genies an der Grenze zwischen perfektem Handwerk und kühlem Rechnen: Josiah Wedgwood und Enoch Wood.

Dieses Geschirr nun nimmt ein populäres Dekor des zweiten, heute unbekannteren Meisters wieder auf: "English Scenery" nennen sich die Abbildungen, die das englische Landleben mit seinen Bauern, Cottages, Dörfern, Feldern und Tieren in etwa so harmonisch darstellen, wie man seit dem 18. Jahrhundert und seiner pastoralen Idyllen diese Umgebung eben so darzustellen pflegt, wenn man sie geniessen und nicht wie die dargestellten

Nein, es ist eher das Idyll, das hierzulande all unsere Grosstanten aus "Der Doktor und das liebe Vieh" kannten, und die beiden dicken, alten und mit viel Gold behängten Damen, die das Geschirr mit seinen 24 Teilen feilboten und mit nicht ungewählten Ausdrücken anpriesen, dürften die Serie auch gekannt haben - vielleicht so gut, dass sie immer noch in britischen Vorkriegspreisen rechneten, anders ist der geringe Betrag, den sie forderten, nicht zu verstehen. Ein kleiner Blick in die üblichen Webseiten der Porzellanersatzteile - man mag es nicht glauben, aber tatsächlich ist der globale Vertrieb von Ersatzteilen für alte Tanten ein wirklich lukratives Onlinegeschäftsmodell - zeigt, dass die beiden das erkennbar nie genutzte Geschirr nicht ganz einzuschätzen wussten. Auch, wenn es nicht zwingend nobel aussieht, auch, wenn es bunt erscheint und etwas zu üppig dekoriert, so müsste man heute für die harmonischen Landschaften eine Schneise der Verwüstung in das eigene Budget schlagen. 500 - 600 Euro, das dürfte in etwa der Preis für alles gewesen sein, und so viel würden nicht viele nebenbei ausgeben, um zu drei anderen Servicen mit Goldrand etwas rustikal Hübsches für das kommende Frühjahr zu haben, wenn gegenüber der Terrasse wieder die Kühe mit den Glocken bimmeln.

Gezahlt habe ich, ach, irrelevant, es geht schliesslich nicht um das, was es kostet, sondern um das, was man daran findet. Ich mag dieses verklärte England, diese ruhigen Bilder, nicht, weil sie nicht verlogen wären, sondern weil ihre Verlogenheit immer noch charmanter ist, als der Betrug der Citybanker, die Gier der Hedge Fonds, die widerlichen Folgen der schlimmsten europäischen Politikerin des 20. Jahrhunderts, und dem, was dieser armen Insel in den kommenden Jahren an unschönen Folgen für die hemmungslose Hingabe an den besoffenen Zuhälter des freien Marktes droht. Eine Insel, von der aus die Industrialisierung begann, und von der nur das hier blieb:

Ein Stempel. Denn Enoch Woods Imperium brach bereits 1845 zusammen, als seine Kinder, 5 Jahre nach seinem Tod, an ihr Kapital für das Leben in Saus und Braus wollten, und es aus der Firma abzogen. Damals standen ein paar tausend Töpfer vor dem Nichts. Ein grosses, aber nicht gerade glückliches Vorbild für die späten Nachfahren von Wood & Sons, die sich nicht mit den allerbesten Gründen auf den bestenfalls entfernt verwandten, alten Enoch beriefen, aber doch von 1865 an weiter alle Welt kuntinuierlich un hochwertig mit dem klassischen Bild Englands belieferten. 140 Jahre lang, bis 2005. Dann gingen sie pleite, während die englische Landschaft zugepflastert wurde mit teuren, kreditfinanzierten Neubauten mit Krediten, die nie wieder eine Idylle hervorbringen werden.

Wie auch immer: Der bessere Teil der englischen Lügen hat einen guten Platz gefunden.

donalphons, 23:18h

... link (13 Kommentare) ... comment

: : : denn sie wissen nicht was sie tun sollen : : :

Samstag, 13. Dezember 2008

Drei Stunden Arbeit

Es ging dann doch schneller, als ich dachte: Ein mittellanger Winterabend hat gereicht.

Sagen wir mal so: Man muss solche Leuchter mögen. Sie sind nicht wirklich das, was man als dezent bezeichnet. Aber hey, es gibt sowieso zu viele graue Mäuse.

Sagen wir mal so: Man muss solche Leuchter mögen. Sie sind nicht wirklich das, was man als dezent bezeichnet. Aber hey, es gibt sowieso zu viele graue Mäuse.

donalphons, 22:14h

... link (15 Kommentare) ... comment

: : : denn sie wissen nicht was sie tun sollen : : :

Samstag, 13. Dezember 2008

Bastelarbeit für lange Winterabende

Das Internet macht vieles auf eine billige Art einfach. Es gab mal eine Zeit, da strich man auf Büchern den aufgedruckten Preis durch, wenn man sie verschenkte. Der Beschenkte hätte dann schon in den Buchladen gehen und nachfragen müssen, was das Buch kostet - gefunden hätte er den Preis, wenn überhaupt, in dicken Katalogen. Allein, es wäre unhöflich, geht es doch ncht um den Geldwert, sondern um Wertschätzung. Um diese Trennung zwischen Geschenk und dessen Bezahlung aufrecht zu erhalten, um das Nachschauen bei den diversen Billiggeizplattformen auszuschliessen, treibt es mich vermehrt in Geschäfte, deren Produkte nicht einfach so im Netz zu finden sind.

Das Netz entmystifiziert das Leben. Wer vor 100 Jahren einen Muranoleuchter haben wollte, musste ihn entweder beschwerlich aus Venedig mitbringen, oder mit langen Wartezeiten bestellen. Der Zauber des Mitbringsels aus Italien, die dazu gehörige Geschichte, das alles geht verloren, wenn man sich im Internet durch die Angebote klickt. Und dann vielleicht auch noch meint, dass die 1400 Euro für einen kleinen, handgebauten Leuchter doch zu viel Geld ist, und sich lieber für ein Pressglasimitat entscheidet, das nur 500 Euro kostet, und dessen Murano in Tschechien liegt. Oder man macht gar den Ironischen und geht in den Baumarkt, wo es Plastikklips zu kaufen gibt, die alte Formen verhöhnen.

Man hat alle Möglichkeiten des sofort und jetzt und immer, man muss nicht suchen und überlegen, solange die Karte nur genug Geld ausspuckt und man sich am Dispo orientiert. Im Prinzip ist es auch gar nicht so schlimm, man kann sich bei diesen Plastikpreisen jedes Jahr eine neue Lampe leisten, a la mode. Und die alte Lampe wegschmeissen. Im Internet findet man die Rabatte und Preissenkungen, man kauft mit einem Klick, alles ist irgendwie verfügbar, man muss nicht lange suchen, wenn man keine Zeit und - ausnahmsweise - keine Lust auf I*es, R*ller und Co. hat. Andererseits kommt man da erst gar nicht auf blöde Gedanken wie den Erwerb des schwierigsten und anfälligsten Objektes, das die Lampenproduktion hevorgebracht hat, denn Muranoleuchter sind bis heute zu teuer und zu ausgefallen, als dass man sie in freier Kapitalismuswildbahn antreffen würde.

Deshalb aber will der Kenner sie so und nur so finden: Zerbrochen, zerlegt, mitgenommen von den Zeitläufen und angeknackst durch die unvermeidlich schlechte Behandlung. Ich kann mich nicht erinnern, irgendwann einen vollkommen unbeschädigten alten Muranoleuchter gesehen zu haben, und selbst neue Exemplare belieben schon bei der Anlieferung hier und da zu splittern. Zu viel Abstehendes wurde ihnen mitgegeben, zu dünn sie die Glasstäbe, und nach ein paar Jahrzehnten löst sich auch der Kitt auf, mit dem die Dekorelemente an ihrem Ort gehalten werden. Für den Kenner jedoch ist diese Vergänglichkeit kein Zeichen italienischer Schlampigkeit, sondern eine Erinnerung an die Tristesse sterbender Grösse, die auch Venedig umschliesst. Und gerade jetzt, da auch in Riva am Gardasee ein Geschäft aufgemacht hat, um erneut Touristen den fragilen Glanz der Lagunenstadt für den Weg über die Alpen zu offerieren, mit Einsteigspreisen um die 1200 Euro, aber bitte Dottore, bedenken Sie doch, die Handarbeit, das ist etwas besonderes - gerade jetzt kommt die Wirtschaftskrise, und wir werden einen brutalen Rückschritt zu immer noch teuren, aber von jedem ostentativen Prunk befreiten Räumlichkeiten erleben.

Irgendjemand jedenfalls hat das bereits getan, sich befreit von der Mühe, so einen Leuchter zu reinigen und zu warten, ansonsten hätte ich nicht vorgestern in einem Altwarenhandel - Antiquitätengeschäft kann man das nicht nennen - eine Kiste mit dem gefunden, was die Zeitläufe von einem Muranoleuchter zurückgelassen haben. Eine Blechschale und die Kerzentüllen fehlen, die obere Rosette hat jemand schon mal mit der Heissklebepistole zu reparieren versucht, und natürlich sind auch drei Blattranken gebrochen. Es ist diesem Status der Zerstöung zuzuschreiben, dass er, sagen wir mal, unter 5% dessen kostet, was mal auf dem Preisschild gestanden haben dürfte, denn jedes Extra, die rosa Spitzen, die tordieten Stäbe, die gedrehten Blätter hat einen eigenen Preis, und dennoch wollte ihn keiner haben. Vielleicht blieb er liegen, weil die rosa Blattspitzen heute nicht in jede Einrichtung passen, vielleicht ist es anderen zu viel Arbeit gewesen. Manchmal findet man eben etwas, das andere nicht erkennen. Dann geht man aufgwühlt zur Kasse und hofft, dass dort keiner sitzt und es sich mit dem Preis nochmal anders überlget. Selbst in diesem traurigen Zustand wäre er für 250 Euro immer noch billig. Aber - keiner sagt etwas. Zahlen, einpacken, und hoffentlich weniger beim Zusammenbau fluchen, als man annehmen könnte, angesichts dieser Kiste voller Trümmer, die ihren Wert nicht aus dem Preisschild im Internet bezieht, sondern aus der Jagd, der Anspannung und letztlich dem Gefühl, diesen Glanz der Serenissima gerettet zu haben. Man kann es so nicht im Internet beschaffen. Den Leuchter nicht, und das Glück auch nicht.

Das Netz entmystifiziert das Leben. Wer vor 100 Jahren einen Muranoleuchter haben wollte, musste ihn entweder beschwerlich aus Venedig mitbringen, oder mit langen Wartezeiten bestellen. Der Zauber des Mitbringsels aus Italien, die dazu gehörige Geschichte, das alles geht verloren, wenn man sich im Internet durch die Angebote klickt. Und dann vielleicht auch noch meint, dass die 1400 Euro für einen kleinen, handgebauten Leuchter doch zu viel Geld ist, und sich lieber für ein Pressglasimitat entscheidet, das nur 500 Euro kostet, und dessen Murano in Tschechien liegt. Oder man macht gar den Ironischen und geht in den Baumarkt, wo es Plastikklips zu kaufen gibt, die alte Formen verhöhnen.

Man hat alle Möglichkeiten des sofort und jetzt und immer, man muss nicht suchen und überlegen, solange die Karte nur genug Geld ausspuckt und man sich am Dispo orientiert. Im Prinzip ist es auch gar nicht so schlimm, man kann sich bei diesen Plastikpreisen jedes Jahr eine neue Lampe leisten, a la mode. Und die alte Lampe wegschmeissen. Im Internet findet man die Rabatte und Preissenkungen, man kauft mit einem Klick, alles ist irgendwie verfügbar, man muss nicht lange suchen, wenn man keine Zeit und - ausnahmsweise - keine Lust auf I*es, R*ller und Co. hat. Andererseits kommt man da erst gar nicht auf blöde Gedanken wie den Erwerb des schwierigsten und anfälligsten Objektes, das die Lampenproduktion hevorgebracht hat, denn Muranoleuchter sind bis heute zu teuer und zu ausgefallen, als dass man sie in freier Kapitalismuswildbahn antreffen würde.

Deshalb aber will der Kenner sie so und nur so finden: Zerbrochen, zerlegt, mitgenommen von den Zeitläufen und angeknackst durch die unvermeidlich schlechte Behandlung. Ich kann mich nicht erinnern, irgendwann einen vollkommen unbeschädigten alten Muranoleuchter gesehen zu haben, und selbst neue Exemplare belieben schon bei der Anlieferung hier und da zu splittern. Zu viel Abstehendes wurde ihnen mitgegeben, zu dünn sie die Glasstäbe, und nach ein paar Jahrzehnten löst sich auch der Kitt auf, mit dem die Dekorelemente an ihrem Ort gehalten werden. Für den Kenner jedoch ist diese Vergänglichkeit kein Zeichen italienischer Schlampigkeit, sondern eine Erinnerung an die Tristesse sterbender Grösse, die auch Venedig umschliesst. Und gerade jetzt, da auch in Riva am Gardasee ein Geschäft aufgemacht hat, um erneut Touristen den fragilen Glanz der Lagunenstadt für den Weg über die Alpen zu offerieren, mit Einsteigspreisen um die 1200 Euro, aber bitte Dottore, bedenken Sie doch, die Handarbeit, das ist etwas besonderes - gerade jetzt kommt die Wirtschaftskrise, und wir werden einen brutalen Rückschritt zu immer noch teuren, aber von jedem ostentativen Prunk befreiten Räumlichkeiten erleben.

Irgendjemand jedenfalls hat das bereits getan, sich befreit von der Mühe, so einen Leuchter zu reinigen und zu warten, ansonsten hätte ich nicht vorgestern in einem Altwarenhandel - Antiquitätengeschäft kann man das nicht nennen - eine Kiste mit dem gefunden, was die Zeitläufe von einem Muranoleuchter zurückgelassen haben. Eine Blechschale und die Kerzentüllen fehlen, die obere Rosette hat jemand schon mal mit der Heissklebepistole zu reparieren versucht, und natürlich sind auch drei Blattranken gebrochen. Es ist diesem Status der Zerstöung zuzuschreiben, dass er, sagen wir mal, unter 5% dessen kostet, was mal auf dem Preisschild gestanden haben dürfte, denn jedes Extra, die rosa Spitzen, die tordieten Stäbe, die gedrehten Blätter hat einen eigenen Preis, und dennoch wollte ihn keiner haben. Vielleicht blieb er liegen, weil die rosa Blattspitzen heute nicht in jede Einrichtung passen, vielleicht ist es anderen zu viel Arbeit gewesen. Manchmal findet man eben etwas, das andere nicht erkennen. Dann geht man aufgwühlt zur Kasse und hofft, dass dort keiner sitzt und es sich mit dem Preis nochmal anders überlget. Selbst in diesem traurigen Zustand wäre er für 250 Euro immer noch billig. Aber - keiner sagt etwas. Zahlen, einpacken, und hoffentlich weniger beim Zusammenbau fluchen, als man annehmen könnte, angesichts dieser Kiste voller Trümmer, die ihren Wert nicht aus dem Preisschild im Internet bezieht, sondern aus der Jagd, der Anspannung und letztlich dem Gefühl, diesen Glanz der Serenissima gerettet zu haben. Man kann es so nicht im Internet beschaffen. Den Leuchter nicht, und das Glück auch nicht.

donalphons, 00:54h

... link (9 Kommentare) ... comment

: : : denn sie wissen nicht was sie tun sollen : : :

Sonntag, 30. November 2008

Risikohunger

Man sollte auf Flohmärkten nichts kaufen, was Strom benötigt. Strom ist immer ein Risiko, und schon die unsensibelste Darreichungsform des Problems, die Lampen, können gefährlich, nervtötend oder sehr teuer werden. So, wie ich das mache - einfach einen Kronleuchter aus dem Schnee zerren und hoffen, dass nicht zuviel Wasser in die Elektrik gekommen ist - sollte man es keinesfalls probieren. Es kann durchaus sein, dass der Leuchter schon ein paar mal im Regen war. Es ist nicht auszuschliessen, dass er schon mal durchgebrannt ist und deshalb ausgesondert wurde, oder die Kabel marode sind und ausgetauscht werden müssen. Es ist auch möglich, dass die Isolierung in alten Fassungen zerbröselt ist. Wirklich alte Kronleuchter aus der Zeit vor 1945 sind im Antiquitätenhandel vor allem so teuer - ein amerikanischer Händler will durchgeknall schlanke 3000 Euro für ein ähnliches Exemplar - , weil es eine furchtbare Arbeit sein kann, die Elektrik zu erneuern. Die Kabel wurden noch vor der Monatge der Glasbausteinen gelegt. Man muss den Leuchter weitgehend ausenandernehmen und wieder zusammenbauen. Viele auf Kerzen umgerüstete Lüster verdanken die Transformation einer hoffnungslos verschmorten Verkabelung, und wenn ich ehrlich bin: Das wäre die bessere Entscheidung für meinen neuen Deckenprunk gewesen:

Noch nie habe ich so vorsichtig die Glühbirnen eingeschraubt wie heute, jede Fassung einzeln und einem Sicherungsschalter dazwischen, damit mir nicht die ganze Bude ausgeht - weiter unten schreibt gerade jemand an der Abschlussarbeit, heute ist der letzte Tag, und diese Ausrede für den Absturz des Rechners wäre dann doch zu exotisch gewesen. Alle Fassungen waren marode, alle Kabel durchgeschmort, und was an Isolierung nicht verkokelt war, war brüchig und bröselte aus den Halterungen. Ud warum? damit ich keinen Platz habe, wo ich ihn hängen kann. Aber hergeben werde ich ihn nach dem Stress und 10 Stunden nächtlicher Fieselarbeit auch nicht. Ich habe zu viel gelitten, geblutet und gezittert. Wir finden schon einen Ort.

Was tut man nach all der Arbeit? Man geht sich erholen. Ah, Sonntag, wie wäre es mit - Flohmarkt? Wie wäre es mit etwas Neuem, Schönen, von mir aus sogar: Etwas, das man tatsächlich brauchen kann? Und wie es so ist: Bei der Suche nach Ersatzteilen für den Lüster bin ich in einer Schublade auf ein nicht vollständiges Bruckmann-Besteck gestossen, das zwar 30 Teile hatte, aber neben sechs Messern, Gabeln und Löffeln nur 12 Desertlöffel. Und keine Kuchengabel. Ohne Kuchengabel bringt das alles nichts, und die Hoffnung, irgendwann die fehlenden Stücke zu finden, hatte ich längst aufgegeben. Heute nun kam ich an einem Bierkrug - Oktoberfest 1992 -vorbei, in dem einiges an losem Besteck eingefüllt war. Darunter auch sechs Kuchengabeln, von denen ich dachte, sie wären doch... sie könnten... da war doch auch so ein Schwung bei den Bruckmannlöffeln und so ein Endbürzelchen - und für 4 Euro -

Nunähalso - Nein. Nicht wirklich, nicht ganz. Gerade mal so, dass man es zusammen verwenden könnte, ohne dass es auffallen müsste. Konjunktive jedoch sind immer schlecht, also geht die Suche weiter, vielleicht kommen irgendwann die passenden Gabeln.

Oder das passende Restbesteck.

Am Tegernsee ist übrigens eines mit dem passenden Bürzel. Aber ganz anders gechwungen. Hm.

Noch nie habe ich so vorsichtig die Glühbirnen eingeschraubt wie heute, jede Fassung einzeln und einem Sicherungsschalter dazwischen, damit mir nicht die ganze Bude ausgeht - weiter unten schreibt gerade jemand an der Abschlussarbeit, heute ist der letzte Tag, und diese Ausrede für den Absturz des Rechners wäre dann doch zu exotisch gewesen. Alle Fassungen waren marode, alle Kabel durchgeschmort, und was an Isolierung nicht verkokelt war, war brüchig und bröselte aus den Halterungen. Ud warum? damit ich keinen Platz habe, wo ich ihn hängen kann. Aber hergeben werde ich ihn nach dem Stress und 10 Stunden nächtlicher Fieselarbeit auch nicht. Ich habe zu viel gelitten, geblutet und gezittert. Wir finden schon einen Ort.

Was tut man nach all der Arbeit? Man geht sich erholen. Ah, Sonntag, wie wäre es mit - Flohmarkt? Wie wäre es mit etwas Neuem, Schönen, von mir aus sogar: Etwas, das man tatsächlich brauchen kann? Und wie es so ist: Bei der Suche nach Ersatzteilen für den Lüster bin ich in einer Schublade auf ein nicht vollständiges Bruckmann-Besteck gestossen, das zwar 30 Teile hatte, aber neben sechs Messern, Gabeln und Löffeln nur 12 Desertlöffel. Und keine Kuchengabel. Ohne Kuchengabel bringt das alles nichts, und die Hoffnung, irgendwann die fehlenden Stücke zu finden, hatte ich längst aufgegeben. Heute nun kam ich an einem Bierkrug - Oktoberfest 1992 -vorbei, in dem einiges an losem Besteck eingefüllt war. Darunter auch sechs Kuchengabeln, von denen ich dachte, sie wären doch... sie könnten... da war doch auch so ein Schwung bei den Bruckmannlöffeln und so ein Endbürzelchen - und für 4 Euro -

Nunähalso - Nein. Nicht wirklich, nicht ganz. Gerade mal so, dass man es zusammen verwenden könnte, ohne dass es auffallen müsste. Konjunktive jedoch sind immer schlecht, also geht die Suche weiter, vielleicht kommen irgendwann die passenden Gabeln.

Oder das passende Restbesteck.

Am Tegernsee ist übrigens eines mit dem passenden Bürzel. Aber ganz anders gechwungen. Hm.

donalphons, 20:10h

... link (37 Kommentare) ... comment

... nächste Seite